Santa Severa di Gonnosfanadiga - la chiesetta campestre

Dagli archivi vescovili della diocesi di Ales apprendiamo(nota di monsignor “Severino” Tomasi): “La chiesa campestre di questa Santa, edificata in un’amena collina a sud ovest di Gonnosfanadiga, è situata in un’antica necropoli romana, ove furono trovate delle tombe scavate nella roccia granitica. Perciò è verosimile che la devozione a questa Santa rimonti ai primi abitanti di quel luogo, convertiti al cristianesimo da predicatori o da semplici fedeli venuti da Roma; poiché tanti ne venivano anche per ragione di commercio, o per lavorare nelle miniere a titolo di castigo inflitto dalle autorità pagane in odio alla fede cristiana. La chiesetta nella sua prima forma non dovette essere molto più ampia o molto più artistica di quanto dimostrino i ruderi di San Pietro di Serru o quelli di Santu Miali (Michele), nelle vicinanze di Sibiri. Nel 1700 fu in condizioni rovinose. E per questo motivo fu nel numero delle chiese campestri decretate alla demolizione con editto vescovile del 13 novembre1763…Ma per Santa Severa i Gonnesi si posero d’impegno a restaurarla tanto è che mons. Pilo ed i vescovi successori approvarono la conservazione della chiesa e la celebrazione della festa.

Il più grande restauro di questa chiesa fu fatto posteriormente, nel 1797, ed è da ritenersi che in quell’anno si sia fatta la volta solida e le due cappelle a crociera e la graziosa cupola, che se non fosse stata fatta prima che nascesse in Cagliari l’architetto Gaetano Cima(1805 – 1878) direbbesi che la cupola di questa chiesetta fosse stata fatta da lui: tanta è la rassomiglianza dello stile, con quello delle cupole del Cima, fra le quali è la cupola della chiesa di San Francesco in Oristano (1841). Nel 1873 furono fatti altri grandi restauri alla chiesa e ai portici che la circondano, con l’opera del muratore Antonio Lixi e del figlio Giovanni, per la spesa di lire110,25. Nel 1876 e 1878 furono rinnovate le vesti del simulacro stesso per lire 120 ed abbellito il simulacro stesso per lire 45. Altri restauri furono fatti negli anni 1886 – 1888. Di anno in anno poi è stata fatta una buona manutenzione, sino ai giorni nostri. Per le processioni fu donata nel 1938 una nuova statua di Santa Severa, scolpita dalla ditta Francesco Martinez di Ortisei. Il dono fu fatto dal signor Raul Buzzo, già proprietario della miniera di Perd’’e Pipera(attualmente sede di un bellissimo Parco Comunale).

È del 1997 l’ultimo grande restauro, per progetto e direzione dei lavori dell’architetto Efisio Corongiu.

Lo stile attuale della chiesetta è a croce romana, con navata centrale e due pseudo navate laterali, a portico, con copertura in legno e tegole tipo sardo, e crociera con volta a botte e cupola centrale (vedi foto). Sullo stile più antico(d’origine)c’è incertezza: il sottoscritto non è d’accordo sull’originaria croce romana, come è stato ipotizzato in passato, e neppure sull’età della prima struttura, che alcuni fanno risalire al IV° sec. D. C. Io credo che la prima chiesa risalga al periodo bizantino, quindi all’arrivo dei monaci greci in Sardegna (dall’inizio del VI° secolo, come arrivo spontaneo e dalla fine del VII° come arrivo forzato, in seguito alla conquista araba della Africa mediterranea); ne fanno fede le altre numerose chiese bizantine sparse nel territorio di Gonnosfanadiga, delle quali restano soltanto i ruderi. Un simile esempio lo troviamo nella chiesa di Santa Maria di Guspini. Sappiamo inoltre che la chiesa romana subentrata a quella greca, abbandonò le chiese bizantine e là dove si rese necessario, sostituì la croce romana a quella greca. A nostro giudizio quindi la prima pianta della chiesa era a croce greca edificata dai monaci bizantini in onore della Santa romana, martirizzata a Civitavecchia nella data indicata (268 -270 d. C.). Il cui culto potrebbe essere quindi arrivato da Cartagine, o verso la fine del V°, inizio del VI° sec.o all’inizio del VII°, con i monaci bizantini, pur non trattandosi di una Santa del menologio greco. Sappiamo inoltre che, per volontà di Diocleziano (imperatore romano dal 284 al 305 d.C.), Cartagine fu luogo di residenza forzata per i Severi, gens romana tra le più potenti, ma accusata di filo cristianesimo. Per noi quindi il culto di Severa è arrivato da Cartagine con i monaci greci ed anche la chiesetta di Santa Severa, come tutte le altre chiese bizantine, della quali restano solo i ruderi, fu costruita la prima volta da loro. A fondamento della mia ipotesi un elemento decorativo emerso dall’ultimo restauro. L’architetto Efisio Corongiu, col quale ebbi occasione di scambiare il parere, durante l’ultimo restauro, fu compiacente di avvisarmi, invitandomi ad una visita in loco, che nell’opera di ripristino della parete esterna destra della navata centrale era apparso un masso, probabilmente appartenente alla primitiva struttura dell’edificio e rimesso in opera in seguito, ma con decorazione chiaramente bizantina: che tuttora si può osservare ad occhio nudo. Si tenga presente infine che le chiese di San Cosimo e di Santu Miali (San Michele), citate in premessa erano bizantine.

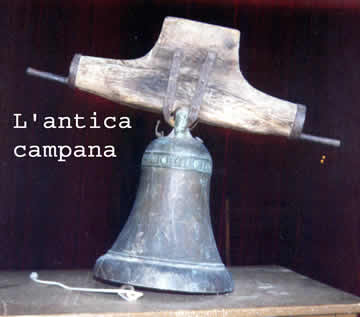

Una considerazione a parte merita l’antica campana, che probabilmente fu donata a Santa Severa dalla Parrocchia di Santa Barbara nel XVIII° secolo. Ma è per la sua età che appare interessante; a parte il fatto che è di ottimo bronzo, reca la scritta: “ANNUS DOMINI MCCCLVIII” (ANNO DEL SIGNORE 1388). Solo in occasione della festa viene sistemata nel piccolo campanile della chiesetta, per il resto giace nei locali della sacrestia della chiesa del Sacro Cuore (vedi foto).

Il piccolo simulacro della Santa, quello più antico, è depositato nella nicchia soprastante l’altare. È bellissimo, nonostante sia corroso dal tarlo: è ricavato, infatti, dal tronco di un perastro, abbondante nel posto, ma la scultura è particolarmente delicata da suscitare meraviglia. Per comune credenza sarebbe peccato toccare la statuina o spostarla dalla nicchia, ma è solo frutto della fantasia della gente. Io personalmente l’ho spostata dalla nicchia per fotografarla( non nascondo che prima le ho chiesto scusa, per rispetto, non per superstizione) e portandola in mano non ho provato sensazione alcuna, ho solo sentito che la sua struttura era piena di buchi per opera dei tarli. Ho comunque fotografato la statuina(vedi foto). E nonostante avessi una vecchia Kodak, e con il quasi buio intorno ne è uscita una bellissima fotografia: chissà perché!

Dagli archivi vescovili della diocesi di Ales apprendiamo(nota di monsignor “Severino” Tomasi): “La chiesa campestre di questa Santa, edificata in un’amena collina a sud ovest di Gonnosfanadiga, è situata in un’antica necropoli romana, ove furono trovate delle tombe scavate nella roccia granitica. Perciò è verosimile che la devozione a questa Santa rimonti ai primi abitanti di quel luogo, convertiti al cristianesimo da predicatori o da semplici fedeli venuti da Roma; poiché tanti ne venivano anche per ragione di commercio, o per lavorare nelle miniere a titolo di castigo inflitto dalle autorità pagane in odio alla fede cristiana. La chiesetta nella sua prima forma non dovette essere molto più ampia o molto più artistica di quanto dimostrino i ruderi di San Pietro di Serru o quelli di Santu Miali (Michele), nelle vicinanze di Sibiri. Nel 1700 fu in condizioni rovinose. E per questo motivo fu nel numero delle chiese campestri decretate alla demolizione con editto vescovile del 13 novembre1763…Ma per Santa Severa i Gonnesi si posero d’impegno a restaurarla tanto è che mons. Pilo ed i vescovi successori approvarono la conservazione della chiesa e la celebrazione della festa.

Il più grande restauro di questa chiesa fu fatto posteriormente, nel 1797, ed è da ritenersi che in quell’anno si sia fatta la volta solida e le due cappelle a crociera e la graziosa cupola, che se non fosse stata fatta prima che nascesse in Cagliari l’architetto Gaetano Cima(1805 – 1878) direbbesi che la cupola di questa chiesetta fosse stata fatta da lui: tanta è la rassomiglianza dello stile, con quello delle cupole del Cima, fra le quali è la cupola della chiesa di San Francesco in Oristano (1841). Nel 1873 furono fatti altri grandi restauri alla chiesa e ai portici che la circondano, con l’opera del muratore Antonio Lixi e del figlio Giovanni, per la spesa di lire110,25. Nel 1876 e 1878 furono rinnovate le vesti del simulacro stesso per lire 120 ed abbellito il simulacro stesso per lire 45. Altri restauri furono fatti negli anni 1886 – 1888. Di anno in anno poi è stata fatta una buona manutenzione, sino ai giorni nostri. Per le processioni fu donata nel 1938 una nuova statua di Santa Severa, scolpita dalla ditta Francesco Martinez di Ortisei. Il dono fu fatto dal signor Raul Buzzo, già proprietario della miniera di Perd’’e Pipera(attualmente sede di un bellissimo Parco Comunale).

È del 1997 l’ultimo grande restauro, per progetto e direzione dei lavori dell’architetto Efisio Corongiu.

Lo stile attuale della chiesetta è a croce romana, con navata centrale e due pseudo navate laterali, a portico, con copertura in legno e tegole tipo sardo, e crociera con volta a botte e cupola centrale (vedi foto). Sullo stile più antico(d’origine)c’è incertezza: il sottoscritto non è d’accordo sull’originaria croce romana, come è stato ipotizzato in passato, e neppure sull’età della prima struttura, che alcuni fanno risalire al IV° sec. D. C. Io credo che la prima chiesa risalga al periodo bizantino, quindi all’arrivo dei monaci greci in Sardegna (dall’inizio del VI° secolo, come arrivo spontaneo e dalla fine del VII° come arrivo forzato, in seguito alla conquista araba della Africa mediterranea); ne fanno fede le altre numerose chiese bizantine sparse nel territorio di Gonnosfanadiga, delle quali restano soltanto i ruderi. Un simile esempio lo troviamo nella chiesa di Santa Maria di Guspini. Sappiamo inoltre che la chiesa romana subentrata a quella greca, abbandonò le chiese bizantine e là dove si rese necessario, sostituì la croce romana a quella greca. A nostro giudizio quindi la prima pianta della chiesa era a croce greca edificata dai monaci bizantini in onore della Santa romana, martirizzata a Civitavecchia nella data indicata (268 -270 d. C.). Il cui culto potrebbe essere quindi arrivato da Cartagine, o verso la fine del V°, inizio del VI° sec.o all’inizio del VII°, con i monaci bizantini, pur non trattandosi di una Santa del menologio greco. Sappiamo inoltre che, per volontà di Diocleziano (imperatore romano dal 284 al 305 d.C.), Cartagine fu luogo di residenza forzata per i Severi, gens romana tra le più potenti, ma accusata di filo cristianesimo. Per noi quindi il culto di Severa è arrivato da Cartagine con i monaci greci ed anche la chiesetta di Santa Severa, come tutte le altre chiese bizantine, della quali restano solo i ruderi, fu costruita la prima volta da loro. A fondamento della mia ipotesi un elemento decorativo emerso dall’ultimo restauro. L’architetto Efisio Corongiu, col quale ebbi occasione di scambiare il parere, durante l’ultimo restauro, fu compiacente di avvisarmi, invitandomi ad una visita in loco, che nell’opera di ripristino della parete esterna destra della navata centrale era apparso un masso, probabilmente appartenente alla primitiva struttura dell’edificio e rimesso in opera in seguito, ma con decorazione chiaramente bizantina: che tuttora si può osservare ad occhio nudo. Si tenga presente infine che le chiese di San Cosimo e di Santu Miali (San Michele), citate in premessa erano bizantine.

Una considerazione a parte merita l’antica campana, che probabilmente fu donata a Santa Severa dalla Parrocchia di Santa Barbara nel XVIII° secolo. Ma è per la sua età che appare interessante; a parte il fatto che è di ottimo bronzo, reca la scritta: “ANNUS DOMINI MCCCLVIII” (ANNO DEL SIGNORE 1388). Solo in occasione della festa viene sistemata nel piccolo campanile della chiesetta, per il resto giace nei locali della sacrestia della chiesa del Sacro Cuore (vedi foto).

Il piccolo simulacro della Santa, quello più antico, è depositato nella nicchia soprastante l’altare. È bellissimo, nonostante sia corroso dal tarlo: è ricavato, infatti, dal tronco di un perastro, abbondante nel posto, ma la scultura è particolarmente delicata da suscitare meraviglia. Per comune credenza sarebbe peccato toccare la statuina o spostarla dalla nicchia, ma è solo frutto della fantasia della gente. Io personalmente l’ho spostata dalla nicchia per fotografarla( non nascondo che prima le ho chiesto scusa, per rispetto, non per superstizione) e portandola in mano non ho provato sensazione alcuna, ho solo sentito che la sua struttura era piena di buchi per opera dei tarli. Ho comunque fotografato la statuina(vedi foto). E nonostante avessi una vecchia Kodak, e con il quasi buio intorno ne è uscita una bellissima fotografia: chissà perché!

(Giuseppe Concas)