Dicembre:

Mes’’e Idas; Nadali.

Nadàli fridu, bècciu e scorriàu/

s’urtimu fìllu de s’annu jai passàu!

Natale freddo, vecchio e rabberciato/ l’ultimo

figlio dell’anno quasi passato!

Mes’’e Idas: il termine Idas ha interessato

tanta parte dei ricercatori di linguistica sarda ed ancora oggi permangono

incertezze sul suo etimo e sul significato. Il Wagner, che tra gli

studiosi della lingua sarda rimane, sinora, il più autorevole, se

la cava con il latino Idus (le Idi), con adattamento ai sostantivi femminili

in “a”. Lo stesso latino eredita la parola dall’etrusco, nelle cui iscrizioni

appare Edus o Eidus. Le Idi cadevano a metà del mese, 13 0 15 e

ben poche relazioni hanno con l’ultimo mese dell’anno. Arricchiamo le nostre

considerazioni sul termine Idas della interpretazione, un po’ singolare,

ma comunque interessante, di un ulteriore studioso, di cui preferiamo non

far nome. Secondo il quale Idas deriverebbe da Idus latino. Data per scontata

le derivazione di Idus dal verbo etrusco Iduare = dividere (secondo Microbio

e Marrone), abbiamo quindi Idus nel significato di metà, del mese

appunto; il Nostro fa derivare Idas da vidua: ut idus vocemus diem, qui

dividit mensem; vidua quasi valde idua, id est valde divisa, aut a viro

divisa: - così come chiamiamo idus il giorno che divide il mese,

vidua o idua significa divisa, vedova, divisa dal marito; ne consegue:

mes’’e Idas = mese delle vedove; periodo in cui le vedove avrebbero maggior

bisogno di essere consolate etc! Altri ricercatori suggeriscono mes’’e

Iras, dal latino ira, furore, perché si tratta del mese in cui il

tempo più s’infuria: freddo, grandine, neve etc.

Per arrivare al termine Idas, noi indichiamo

un altro percorso. Il termine Idas, nella sua forma più antica doveva

essere Aidas (talvolta nella pronuncia di persone anziane ancora oggi si

sente la “a” mes’’e (A)ìdas). Il termine deriva chiaramente dal

greco Αίδας (Aìdas), che è la forma dorica di Αίδης (Aìdes)

= Ades (l’invisibile), dio delle tenebre e signore dell’oltretomba >Plutone.

Si tratta quindi del dio dei morti, ma non solo, poiché Plutone

è anche dio della ricchezza, dell’abbondanza e favorisce la vegetazione;

tanto è che si invocava con diversi epiteti: Еυβουλέυς (eubulèus)

= il benevolente; Аγησιλάος (Aghesilàos) = adunatore di popoli.

La figura di Ades è legata al mito di Demetra (Cerere), dea della

terra e delle messi, e di Core (Proserpina o Persefone), sua figlia, che

fu da lui rapita per farla sua sposa( vedi nell’Web: giuseppe concas –

rime e racconti: “Persefone”. Nell’antichissima città di Eleusi

(oggi Lefsìna), nella penisola dell’Attica, non lontano da Atene,

restano i ruderi del grandioso santuario di Demetra e Core, ove in due

periodi dell’anno si celebravano i Misteri Eleusini: tra le più

importanti manifestazioni religiose dell’antichità greca; chi vi

era ammesso riceveva la certezza di una vita migliore nell’aldilà.

L’imperatore cristiano Teodosio chiuse definitivamente il santuario nel

381 e nel 396 il barbaro Alarico lo rase al suolo. I Misteri Eleusini sono

antichissimi e, secondo molti studiosi, di origine preellenica, cioè

precedenti l’arrivo dei popoli parlanti lingua greca, nella Penisola Balcanica.

Il termine delle celebrazioni cadeva nell’ultima parte del mese di Boedromione,

settembre/ottobre, del nostro calendario; iniziava quindi il periodo(ultima

metà di ottobre/ novembre/ dicembre/ gennaio, sino a metà

febbraio) in cui, secondo il mito, cantato nell’Inno a Demetra da Omero,

Ade o Plutone, prendeva con se la bellissima Persefone, lasciando in lacrime

la madre Demetra, sino alla primavera(ultima metà di febbraio/marzo,

aprile etc), allorquando madre e figlia tornavano insieme. Mes’’e

Idas, dunque, mese in cui Ade (Aidas), dio dell’oltretomba, riprende con

se la bellissima sposa. L’intervallo autunno/ inverno (per noi) aveva come

punto centrale dicembre ed era inoltre il mese dei morti e di Ade(Aidas)

il loro dio. Non dimentichiamo poi che la pianta sacra per il dio Ade era

proprio il cipresso! Rimane da chiarire come e quando sia entrato in Sardegna

il mito di Demetra e Core.

2 dicembre: Santa

Bibiana:

“Si proit sa dì de Santa Bibiana, abarrat

proendi finas a sa Befana”! “Se piove il giorno di Santa Bibiana, piove

sino al giorno della Befana”! “Santa Bibiana mia, il due dicembre

ha piovuto tutto il giorno…speriamo che non arrivi Mitch…Santa Bibiana

mia”!

4 dicembre: Santa

Barbara.

Patrona dei naviganti, ma, soprattutto per

noi del Sulcis – Iglesiente(Sardegna sud occidentale), anche dei minatori.

È la nostra più amata e anche se le miniere ci sono ancora,

ma i minatori non ci sono più, Lei continua a proteggerci. Ed insieme

a San Giacomo ci protegge dai lampi: Santa Bràbara e Santù

Jàcu, osu portàis is crais de ?elu,/ òsu portais is

crais de lampu/ no tokèis a fìllu allènu/ nì

in dòmu, ni in su sàttu! (Santa Barbara e San Giacomo/ voi

portate le chiavi del cielo, voi portate le chiavi dei lampi, non toccate

i “nostri” figli, né in casa né in campagna). Quando i fulmini,

non di Giove, ma quelli veri, zigzagano nella volta celeste (su “f”igu

màrras), ancora oggi le donne anziane recitano lo scongiuro. “Santa

Bràbara mia meraculòsa”! (Santa Barbara mia, dei miracoli!):

è l’esclamazione comune davanti ad incidenti o spiacevoli scene.

Aneddoto:

durante la “questua” per i festeggiamenti

appunto della Santa (a Gonnosfanadiga, facevo parte del Comitato))entrammo

in casa del Signor Battista Piras, il quale volle trattenerci (eravamo

in 4)per offrirci un bicchiere del suo “nobile” vino. “Ita bolèis

picciòccus, binu de bàlla o binu de Santa Bràbara”?

(“Che volete, giovanotti, vino di “balla” o vino di Santa Barbara”? “ De

Santa Bràbara”! Esclamammo in coro. Sorridendo ci versò il

vino di Santa Barbara. Il primo all’assaggio dell’ipotizzato nettare, fu

Antonio, il solito “svelto” del gruppo. “Santa Bràbara mia meraculosa”!

Esclamò, aggiungendo: “ Custu est axèdu”! (“Questo è

vero e proprio aceto”!). Con gli occhi bene aperti e sempre sorridendo:

“Provai cust’atru, piccioccus”! – suggerì quindi tziu Battista,

offrendoci altri 4 bicchieri, ben pieni: “ Balla, balla! Ita bellu! – gridammo

in coro, sorseggiando il divino nettare. “Binu de bàlla, piccioccus”!

– soggiunse, tziu Battista.

13 dicembre:

Santa Lucia:

“ Sa dì de Santa Luxìa o proit

o fait cilixìa” = Il giorno di Santa Lucia o piove o fa la brina

(la gelata). Santa Lucia protegge uomini ed animali dal malocchio. Lo sapevate

che le corna di bue, di capra o di montone, oltre al consueto ferro di

cavallo, proteggono dal malocchio? E che il malocchio non ha effetto né

sugli asini, né sulle galline? …” A su molenti ogu liàu nienti;

a sa pudda, ogu liàu nùdda”!

17 dicembre:

San Lazzaro.

A Napoli opera ancora oggi La Ditta dei “Fratelli

Lazzaroni”; proprio di recente, entrando in un negozio di frutta e verdura,

su una cassetta di uva da tavola ho letto, “I F. Lazzaroni”. Il fatto

mi ha riportato alla mente un singolare episodio avvenuto a Napoli nel

1939, ai primi di luglio, se non vado errato, in occasione di una

visita ufficiale del F?rer Hadolf Hitler, circa un mese e mezzo dopo

la firma del “Patto D’Acciaio”, tra Germania e Italia. Il F?rer, dopo la

visita alla Capitale, volle visitare Napoli, delle cui decantate bellezze

aveva sentito parlare. Sembra che Hitler alla fine della visita, durante

la quale il nostro “Duce” Benito Mussolini, gli fece da perfetto cicerone,

senza staccarsi da lui per un solo attimo, abbia voluto immortalare il

fatto con una foto ricordo, con Mussolini, è chiaro. Per richiesta

del fotografo, il migliore di tutta Napoli, per l’occasione, per il fatto

che il Duce era di un palmo più basso del F?rer, per non farlo sfigurare

chiese che gli mettessero qualcosa sotto i piedi. In fretta e furia fu

trovata una cassetta di legno, su cui salì in fretta il Duce perché

già il F?rer dava segni di impazienza. Ne uscì una foto eccezionale,

unica più che rara: sotto i due “grandi” uomini si leggeva chiaramente,

“I Fratelli Lazzaroni”! N. B. I libri di storia non riportano l’episodio,

che però molti napoletani ricordano ancora!

23 dicembre:

Scolari e studenti iniziano la pausa o vacanza

natalizia, che durerà sino al giorno dell’Epifania: “ Dopo l’Epifania,

tutte le feste se ne vanno via”! Proverbio dello studente: “Chi studia

molto…impara ben poco; chi studia poco…non impara niente”!

24 dicembre:

Sa notti de Paskixèdda = la notte di

Natale. Natale con i tuoi; Pasqua con chi vuoi.

Sa Notti de Paskixèdda, un tempo (vedi

in rime e racconti, sempre in “Giuseppe Concas”): “Prima della sera, quando

già si fa sentire il freddo pungente, col vento gelido che penetra

sino alle ossa, il padre di famiglia(pater familias) carica il caminetto

con dei bei ceppi secchi, in modo che l’ambiente sia ben caldo, quando

arrivano amici e parenti per trascorrere in allegra comitiva la Sacra Notte.

Verso le nove delle sera è tutto pronto; il tavolo imbandito di

dolci tradizionali, tra cui spiccano quelli con le mandorle e nocciole:

amaretti, bianchini, pane di sapa, guèffus, pistokèddus grussus

e finis. Al centro del tavolo campeggiano le bottiglie di buon vino(vedi

in rime: Natale ieri e oggi): il rosso, il bianco, a scelta; non manca

l’aranciata per i più piccini. Arrivano man mano gli invitati a

riempire la stanza, a dir la verità, non tanto spaziosa. C’è

un vociare continuo, stipante: hanno tante cose da dirsi; è da tanto

che non si vedono: a dir poco dalla mattina o addirittura dalla sera prima.

Il caminetto, manco a farlo apposta, non tira bene, o meglio, meno del

solito ed il fumo finisce di riempire l’ambiente già saturo. Tutto

ciò non impedisce l’inizio dei giochi: con la trottolina(a baddarìncu

– tottu, poni, mesu, nudda), a pìtzu cù, a cavalieri in porta

etc. si da ampio spazio all’abbuffata: è un “crikcrokare”, di mandorle,

noci, nocciole, ceci, castagne infrante, torchiate, pressate da poderose

mascelle, in più o meno perfetta sintonia. I giovani, prima della

mezzanotte, si recano in chiesa per la messa della vigilia: “Sa Missa de

Puddus”: “la messa del gallo”, la chiamano i sassaresi; in realtà

“Puddus”, ha ben poco a che vedere con “gallo”, perché il termine

viene dal latino Pullus, con lettera maiuscola e significa rampollo, Divino

Rampollo, cioè figlio di Dio: si tratta infatti della messa in onore

della nascita di Gesù Bambino!

31 dicembre.

San Silvestro.

San Silvestro, fu eletto papa il 31 gennaio

del 314 e morì il 31 dicembre del 335. Il nome del santo è

legato al dono di fine d’anno.  È

ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire

un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa

che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani

concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,

alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,

vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino

del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare

la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera

di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto

di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:

Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno

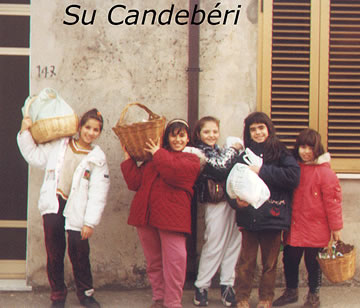

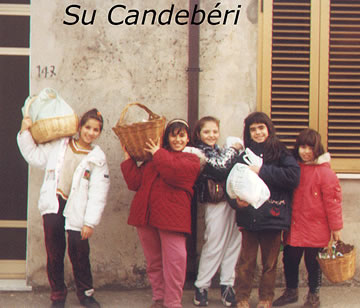

è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”

( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione

o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel

suo significato più antico, su candelèri

(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,

insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più

o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente

truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente

di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono

il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,

còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu

nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più

o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci

di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle

e quanto altro. È

ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire

un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa

che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani

concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,

alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,

vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino

del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare

la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera

di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto

di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:

Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno

è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”

( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione

o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel

suo significato più antico, su candelèri

(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,

insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più

o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente

truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente

di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono

il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,

còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu

nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più

o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci

di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle

e quanto altro.

Su Candelèri

Su trint’unu de mes’’e Idas

Cun corbeddas e scartèddus,

fiat costumu in custas biddas,

po pippias e picciokkèddus,

de pedì is ladixèddas,

trigu cottu, pistokkèddus,

caramellas e nuxèddas.

Tzerriaiàus cun custus fuèddus

:

« Candelèri cottu nd’hànti

» ?

A ki a palas, a ki anànti,

De bixànu, in bixànu.

Andaiàus de manjànu:

a merì a dòmu, prexàda,

furriàt sa cambaràda !

Peppi

|

Traduzione (letterale) in italiano

La « focaccia “ – il dono di fine d’anno.

Il trentuno di dicembre

Con cestini e corbelli,

era usanza in questi borghi,

per bambine e bambini,

chiedere le “focaccine”

grano cotto, biscottini,

caramelle, noccioline.

Con queste parole:

“La focaccia l’hanno cotta?

Chi dietro e chi davanti,

di vicinato in vicinato,

Partivamo di buon mattino:

nel meriggio a casa contenta,

rientrava tutta la compagnia!

Peppe

|

|

È

ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire

un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa

che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani

concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,

alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,

vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino

del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare

la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera

di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto

di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:

Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno

è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”

( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione

o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel

suo significato più antico, su candelèri

(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,

insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più

o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente

truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente

di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono

il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,

còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu

nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più

o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci

di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle

e quanto altro.

È

ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire

un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa

che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani

concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,

alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,

vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino

del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare

la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera

di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto

di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:

Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno

è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”

( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione

o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel

suo significato più antico, su candelèri

(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,

insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più

o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente

truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente

di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono

il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,

còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu

nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più

o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci

di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle

e quanto altro.