| melegnano.net |

|

|

pag.

2 |

A pochi metri dalla via Emilia,

tra il verde dei campi e le nuove abitazioni della periferia, quasi lambita

dalle tranquille acque del Lambro, in una zona che anticamente era invidiata

per la pace e dolce romitaggio, sorge, modesta ed austera, la chiesa del

Carmine.  La

sua storia, raccolta faticosamente dai documenti monumentali e letterari

si e snodata, ora umile, ora gloriosa attraverso tutti i secoli, dal periodo

carolingio ad oggi, sempre partecipe delle ore liete e dolorose di Melegnano.

La primitiva costruzione della chiesa, forse una semplice cappelletta, non

è più rintracciabile dalla indagine topografica. Tuttavia

sappiamo che nell'anno 836, durante il Sacro Romano Impero, un ricco personaggio

chiamato Unger, abitante in Milano, volle, nel mese di febbraio, assegnare

molti suoi beni per la istituzione di opere pie: i suoi beni erano distribuiti

nella Bassa Milanese e nel Pavese, ai borghi di Gnignano, Maiano, Carpiano

e Melegnano. Il ricco possidente Unger dona alcuni campi perché nel

"borgo di Meloniano venga istituita una casa del pellegrino dedicata a San

Giuseppe e a Maria". Non si tramanda nulla della vita di questa benefica

istituzione. Tuttavia è probabile che doveva essere fuori delle mura

della città, perchè i cittadini volevano cautelarsi contro

ogni contagio e malattia che veniva diffusa dai viaggiatori; inoltre, una

casa del pellegrino, detta anche foresteria, era quasi sempre istituita

accanto ad una chiesa o cappella, perché, assieme alle cure materiali

e corporali, i pellegrini ricevessero anche quelle spirituali e morali;

ma in Melegnano l'unica chiesa o cappella esistente fuori le mura, a ricordo

d'uomo e di documentazione, era l'attuale chiesa del Carmine. Più

tardi, in un periodo non precisabile, forse dopo il Mille, la nostra chiesa

è chiamata "san Bartolomeo fuori le mura", ed anche "San Bartolomeo

in corte", cioè era una chiesa fuori dal vero abitato cittadino,

fuori dal Borgo di Melegnano chiuso nel circuito delle antiche mura di difesa

entro cui troneggiava il castello. Ed un santo eremita, nel 1210,

Gualtiero da Lodi, vi istituisce un piccolo ospedale per il ricovero degli

ammalati. Ad ogni modo, l'opera benefica dovette essere fiorente per molti

anni, se il ricordo si è tramandato nei secoli. Ma bisogna pur dire

che la piccola chiesa era testimone, talvolta impotente, delle vicende che

nell'alto Medioevo accadevano a Melegnano e nella Bassa Milanese, Anzitutto

gli straripamenti del fiume Lambro che correva disordinatamente negli avvallamenti

dei campi, visibili ancora attraverso il piano irregolare di sedimentazione

ai fianchi della odierna valle fluviale in zona Cimitero, Carmine, Ricovero

Vecchi, Cappuccina, termine di via Cavour e zona Servi. Nell'anno

871 il cronista Andrea Presbiter ricorda che nella landa tra il lodigiano

e il milanese, quindi nei campi melegnanesi, si lanciarono nubi di cavallette

e di locuste che per diversi giorni completamente indisturbate, a dense

torme, quasi novelli barbari, consumarono i grani ed i frutti dei campi

sotto gli occhi dei contadini. Dall'anno 899 al 900 gli Ungheresi

devastano le nostre belle distese di prati, tornando nuovamente assetati

di rapina ed avidi di grassi raccolti nel 921. Il cronista Regino, loro

contemporaneo, scrive che "essi violano e saccheggiano le chiese, profanano

empiamente le sacre reliquie, bruciano le messi massacrano i maschi, mutilano

i fanciulli: questi Slavi, gente ferocissima e più crudele delle

belve, desiderano solo rapinare, far bottino, uccidere". L'opera cristiana

di San Gualtiero quindi fu una provvidenza durante e dopo periodi di terrore

e di stragi. Il Magistretti in Liber Notitiae sanctorum Mediolani,

databile nel 1304, stampato a Milano nel 1917, riporta, a pagina 234, una

notizia che ci può interessare da vicino, ma la cui interpretazione

è ardua: "Nella pieve di san Giuliano, all'ospedale di Melegnano

vi è la chiesa di santa Maria Maddalena" (In

plebe sancti Iuliani, ad Hospitale Meregnani, ecclesiae sancte Marie Magdalene).

Forse è la nostra chiesa del Carmine, dal momento che l'ospedale

esistente era quello di San Gualtiero; tuttavia non sappiamo nulla sul motivo

della dedicazione a Maria Maddalena. Che la chiesa di santa Maria

Maddalena sia la chiesa attuale del Carmine può dedursi dal fatto

che il culto a santa Maria Maddalena esistette solo nella chiesa del Carmine:

ma più tardi Santa Maria Maddalena del Vangelo fu forse scambiata

in santa Maria Maddalena de' Pazzi, carmelitana. La notizia di un

ospedale dedicato a santa Maria Maddalena è dell'anno 1304. La

sua storia, raccolta faticosamente dai documenti monumentali e letterari

si e snodata, ora umile, ora gloriosa attraverso tutti i secoli, dal periodo

carolingio ad oggi, sempre partecipe delle ore liete e dolorose di Melegnano.

La primitiva costruzione della chiesa, forse una semplice cappelletta, non

è più rintracciabile dalla indagine topografica. Tuttavia

sappiamo che nell'anno 836, durante il Sacro Romano Impero, un ricco personaggio

chiamato Unger, abitante in Milano, volle, nel mese di febbraio, assegnare

molti suoi beni per la istituzione di opere pie: i suoi beni erano distribuiti

nella Bassa Milanese e nel Pavese, ai borghi di Gnignano, Maiano, Carpiano

e Melegnano. Il ricco possidente Unger dona alcuni campi perché nel

"borgo di Meloniano venga istituita una casa del pellegrino dedicata a San

Giuseppe e a Maria". Non si tramanda nulla della vita di questa benefica

istituzione. Tuttavia è probabile che doveva essere fuori delle mura

della città, perchè i cittadini volevano cautelarsi contro

ogni contagio e malattia che veniva diffusa dai viaggiatori; inoltre, una

casa del pellegrino, detta anche foresteria, era quasi sempre istituita

accanto ad una chiesa o cappella, perché, assieme alle cure materiali

e corporali, i pellegrini ricevessero anche quelle spirituali e morali;

ma in Melegnano l'unica chiesa o cappella esistente fuori le mura, a ricordo

d'uomo e di documentazione, era l'attuale chiesa del Carmine. Più

tardi, in un periodo non precisabile, forse dopo il Mille, la nostra chiesa

è chiamata "san Bartolomeo fuori le mura", ed anche "San Bartolomeo

in corte", cioè era una chiesa fuori dal vero abitato cittadino,

fuori dal Borgo di Melegnano chiuso nel circuito delle antiche mura di difesa

entro cui troneggiava il castello. Ed un santo eremita, nel 1210,

Gualtiero da Lodi, vi istituisce un piccolo ospedale per il ricovero degli

ammalati. Ad ogni modo, l'opera benefica dovette essere fiorente per molti

anni, se il ricordo si è tramandato nei secoli. Ma bisogna pur dire

che la piccola chiesa era testimone, talvolta impotente, delle vicende che

nell'alto Medioevo accadevano a Melegnano e nella Bassa Milanese, Anzitutto

gli straripamenti del fiume Lambro che correva disordinatamente negli avvallamenti

dei campi, visibili ancora attraverso il piano irregolare di sedimentazione

ai fianchi della odierna valle fluviale in zona Cimitero, Carmine, Ricovero

Vecchi, Cappuccina, termine di via Cavour e zona Servi. Nell'anno

871 il cronista Andrea Presbiter ricorda che nella landa tra il lodigiano

e il milanese, quindi nei campi melegnanesi, si lanciarono nubi di cavallette

e di locuste che per diversi giorni completamente indisturbate, a dense

torme, quasi novelli barbari, consumarono i grani ed i frutti dei campi

sotto gli occhi dei contadini. Dall'anno 899 al 900 gli Ungheresi

devastano le nostre belle distese di prati, tornando nuovamente assetati

di rapina ed avidi di grassi raccolti nel 921. Il cronista Regino, loro

contemporaneo, scrive che "essi violano e saccheggiano le chiese, profanano

empiamente le sacre reliquie, bruciano le messi massacrano i maschi, mutilano

i fanciulli: questi Slavi, gente ferocissima e più crudele delle

belve, desiderano solo rapinare, far bottino, uccidere". L'opera cristiana

di San Gualtiero quindi fu una provvidenza durante e dopo periodi di terrore

e di stragi. Il Magistretti in Liber Notitiae sanctorum Mediolani,

databile nel 1304, stampato a Milano nel 1917, riporta, a pagina 234, una

notizia che ci può interessare da vicino, ma la cui interpretazione

è ardua: "Nella pieve di san Giuliano, all'ospedale di Melegnano

vi è la chiesa di santa Maria Maddalena" (In

plebe sancti Iuliani, ad Hospitale Meregnani, ecclesiae sancte Marie Magdalene).

Forse è la nostra chiesa del Carmine, dal momento che l'ospedale

esistente era quello di San Gualtiero; tuttavia non sappiamo nulla sul motivo

della dedicazione a Maria Maddalena. Che la chiesa di santa Maria

Maddalena sia la chiesa attuale del Carmine può dedursi dal fatto

che il culto a santa Maria Maddalena esistette solo nella chiesa del Carmine:

ma più tardi Santa Maria Maddalena del Vangelo fu forse scambiata

in santa Maria Maddalena de' Pazzi, carmelitana. La notizia di un

ospedale dedicato a santa Maria Maddalena è dell'anno 1304.  Ma

non sappiamo con precisione gli avvenimenti che prepararono all'entrata

dei frati Carmelitani nel 1393: essi occuparono quel luogo ritirato e pieno

di pace per fondarvi il loro convento, servendosi dell'antica chiesa per

le sacre funzioni, e la posero sotto l'invocazione della Vergine Annunciata.

Pochi anni dopo, il miracolo accaduto ad una fanciulla, che nella caduta

rompe le uova e, invocando la Madonna, le ritrova intatte, come si legge

negli Annali del Carmelo, avrebbe istillato nel popolo la maggior devozione

alla Madonna, E' di questo periodo la prima donazione ai frati di 40 pertiche

di terra vicino alla chiesa, secondo la testimonianza del priore del convento

Gerolamo Del Monte che, nel 1671, compila il Libro campione delle proprietà

del convento del Carmine di Melegnano; questo priore chiama la chiesa del

Carmine con il nome di "Ospitale di santa Maria risana l'ovo". Dal

1393, anno fondamentale per la nostra storia, lo sviluppo sociale ed economico

di Melegnano, in verità molto lento e modestissimo, coinvolge anche

la chiesa del Carmine. Infatti il 9 luglio 1442 questa chiesa cessa di essere

autonoma e viene aggregata con altre per formare la parrocchia di San Giovanni

in Melegnano: la chiesa, dedicata a santa Maria, con l'ospedale dedicato

a santa Maria Maddalena, è ancora chiamata "San Bartolomeo in corte".

Con il passare del tempo i frati costruirono il convento, con un triplice

porticato, ampliarono la chiesa e conservarono nell'abside l'antica costruzione.

Ed aumenta il beneficio dei beni del convento: nel 1524, il giorno 11 luglio,

alla Confraternita della Beata Vergine del Carmine, la famiglia De Capitani

di Landriano lascia, per testamento, una somma di denaro per assicurare

un ufficio funebre annuale ed una messa settimanale in perpetuo. Già

nel 1579 nel convento vi abitavano cinque frati che celebravano messa ogni

mattino e due frati laici per la direzione della sacristia e del convento:

il convento però era stato costruito perchè potesse ospitare

bon quindici frati. Nei 1588 viene firmata una convenzione tra il

Priore del convento e Gabriele De Martini con la quale si rinuncia ad una

lite relativa al possesso di un pezzo di terra di 16 pertiche al Costigè,

con l'obbligo reciproco di stabilire la divisione per mezzo di un amico

comune; ed ancora il giorno 11 maggio 1591 i padri Carmelitani acquistano

duo pertiche di terra nel territorio di Vizzolo. Però la proprietà

e l'amministrazione dei beni non erano senza preoccupazioni e affanni:

nel 1592 dove intervenire perfino il papa Clemente VIII° che dà

disposizioni al parroco di Melegnano per dirimere una lite tra i "padri

del convento dell'Annunciazione della Beata Maria, della terra di' Meregnano,

dell'Ordine dei frati della medesima Maria del Monte Carmelo, della Diocesi

di Milano" ed i membri della famiglia Bondioli. Il patrimonio immobiliare

aumenta sempre più: il 31 luglio 1629 il melegnanese Fernando Bussori

lascia per testamento ai padri del Carmine una casa con orto di 7 pertiche,

poste a fianco della chiesa del Carmine, con peso annuo di un canone da

versarsi al provosto ed ai canonici curati della chiesa di San Giovanni.

Ed in due secoli, i frati del Carmine si videro proprietari di una ricchezza

terriera non indifferente: i campi erano lavorati dai contadini che dipendevano

direttamente dal convento; erano allevati animali da cortile; ed i prodotti

alimentavano il mercato agricolo di Melegnano e Milano; abbiamo però

anche notizia di terreni dati in affitto. La principale occupazione

dei frati era la chiesa e l'amministrazione dei sacramenti nella cura delle

anime con la predicazione anche nei dintorni. Nel 1600 i frati da cinque,

divennero sei e poi sette: essi ottennero dal papa Alessandro VII°,

nel 1660, con lettera su pergamena, il beneficio dell'altare privilegiato,

per sette anni; non risulta se dopo tale periodo il privilegio sia stato

ancora richiesto. Continua sempre la buona condizione economica: il

3 luglio 1645 viene acquistata una casa in centro a Melegnano, e un altro

terreno di 12 pertiche vicino allo stesso convento; il 1° luglio 1665

si contratta e si compera un terreno di 7 pertiche, chiamato il Vignolo,

a fianco ancora del convento, con l'aiuto dei Fabbricieri della chiesa di

San Giovanni che riscattano il terreno dal canone Ma

non sappiamo con precisione gli avvenimenti che prepararono all'entrata

dei frati Carmelitani nel 1393: essi occuparono quel luogo ritirato e pieno

di pace per fondarvi il loro convento, servendosi dell'antica chiesa per

le sacre funzioni, e la posero sotto l'invocazione della Vergine Annunciata.

Pochi anni dopo, il miracolo accaduto ad una fanciulla, che nella caduta

rompe le uova e, invocando la Madonna, le ritrova intatte, come si legge

negli Annali del Carmelo, avrebbe istillato nel popolo la maggior devozione

alla Madonna, E' di questo periodo la prima donazione ai frati di 40 pertiche

di terra vicino alla chiesa, secondo la testimonianza del priore del convento

Gerolamo Del Monte che, nel 1671, compila il Libro campione delle proprietà

del convento del Carmine di Melegnano; questo priore chiama la chiesa del

Carmine con il nome di "Ospitale di santa Maria risana l'ovo". Dal

1393, anno fondamentale per la nostra storia, lo sviluppo sociale ed economico

di Melegnano, in verità molto lento e modestissimo, coinvolge anche

la chiesa del Carmine. Infatti il 9 luglio 1442 questa chiesa cessa di essere

autonoma e viene aggregata con altre per formare la parrocchia di San Giovanni

in Melegnano: la chiesa, dedicata a santa Maria, con l'ospedale dedicato

a santa Maria Maddalena, è ancora chiamata "San Bartolomeo in corte".

Con il passare del tempo i frati costruirono il convento, con un triplice

porticato, ampliarono la chiesa e conservarono nell'abside l'antica costruzione.

Ed aumenta il beneficio dei beni del convento: nel 1524, il giorno 11 luglio,

alla Confraternita della Beata Vergine del Carmine, la famiglia De Capitani

di Landriano lascia, per testamento, una somma di denaro per assicurare

un ufficio funebre annuale ed una messa settimanale in perpetuo. Già

nel 1579 nel convento vi abitavano cinque frati che celebravano messa ogni

mattino e due frati laici per la direzione della sacristia e del convento:

il convento però era stato costruito perchè potesse ospitare

bon quindici frati. Nei 1588 viene firmata una convenzione tra il

Priore del convento e Gabriele De Martini con la quale si rinuncia ad una

lite relativa al possesso di un pezzo di terra di 16 pertiche al Costigè,

con l'obbligo reciproco di stabilire la divisione per mezzo di un amico

comune; ed ancora il giorno 11 maggio 1591 i padri Carmelitani acquistano

duo pertiche di terra nel territorio di Vizzolo. Però la proprietà

e l'amministrazione dei beni non erano senza preoccupazioni e affanni:

nel 1592 dove intervenire perfino il papa Clemente VIII° che dà

disposizioni al parroco di Melegnano per dirimere una lite tra i "padri

del convento dell'Annunciazione della Beata Maria, della terra di' Meregnano,

dell'Ordine dei frati della medesima Maria del Monte Carmelo, della Diocesi

di Milano" ed i membri della famiglia Bondioli. Il patrimonio immobiliare

aumenta sempre più: il 31 luglio 1629 il melegnanese Fernando Bussori

lascia per testamento ai padri del Carmine una casa con orto di 7 pertiche,

poste a fianco della chiesa del Carmine, con peso annuo di un canone da

versarsi al provosto ed ai canonici curati della chiesa di San Giovanni.

Ed in due secoli, i frati del Carmine si videro proprietari di una ricchezza

terriera non indifferente: i campi erano lavorati dai contadini che dipendevano

direttamente dal convento; erano allevati animali da cortile; ed i prodotti

alimentavano il mercato agricolo di Melegnano e Milano; abbiamo però

anche notizia di terreni dati in affitto. La principale occupazione

dei frati era la chiesa e l'amministrazione dei sacramenti nella cura delle

anime con la predicazione anche nei dintorni. Nel 1600 i frati da cinque,

divennero sei e poi sette: essi ottennero dal papa Alessandro VII°,

nel 1660, con lettera su pergamena, il beneficio dell'altare privilegiato,

per sette anni; non risulta se dopo tale periodo il privilegio sia stato

ancora richiesto. Continua sempre la buona condizione economica: il

3 luglio 1645 viene acquistata una casa in centro a Melegnano, e un altro

terreno di 12 pertiche vicino allo stesso convento; il 1° luglio 1665

si contratta e si compera un terreno di 7 pertiche, chiamato il Vignolo,

a fianco ancora del convento, con l'aiuto dei Fabbricieri della chiesa di

San Giovanni che riscattano il terreno dal canone  annuo

di lire otto. E questa proprietà permette ai frati di concedere un

mutuo ad una certa Vittoria Del Monte di mille fiorini. Il peso amministrativo

dunque divenne sensibile ed occorreva una revisione o almeno una precisa

amministrazione: ed essa venne attuata nel 1671 dal priore Gerolamo Del

Monto che compila il "libro campione" di tutti i beni del convento: il citato

priore non immaginava che cento anni dopo la sua fatica ed i suoi beni sarebbero

stati confiscati da mani estranee. E nell'anno seguente, il 1672, ancora

viene acquistato un terreno di 20 pertiche al Ponte di Milano. Nella lunga

permanenza in convento i padri si meritarono la stima e l'affetto dei melegnanesi

che li onoravano con protezione e benefici. Ed anche molti melegnanesi illustrarono

l'Ordine Carmelitano: Carlo Caraccioli figlio del tenente generale Andrea

e di Andronica De Medici, che fu uomo di vasta cultura e salì per

tutti i gradi dell'Ordine e venne consacrato vescovo di Bobbio, ed il suo

ritratto si conserva nella sacristia parrocchiale; Carlo Cornegliano e Giovanni

Spernazzatì, che furono padri Provinciali dell'Ordine. E nel

secolo 1700 le donazioni continuano: il 3 marzo del 1710 Gerolamo Spernazzati

dona al convento un orto di una pertica vicino alla piazza della chiesa

prima in possesso di Giuseppe Montorfano. I padri del Carmine erano

dunque tenuti in alta considerazione: la chiesa era ufficiata regolarmente;

i sacramenti distribuiti in abbondanza e la partecipazione dei melegnanesi

era notevolissima; non solo da parte dei poveri, ma anche dei benestanti,

alcuni dei quali vollero essere sepolti in chiesa, come fu di un certo Ambrogio

Corneliani nel 1722. Essi erano anche invitati alle funzioni in parrocchia

e partecipavano della vita della chiesa di san Giovanni: una volta, nel

1725, inviano perfino una protesta allo stesso parroco della chiesa di San

Giovanni per differente trattamento in un funerale. E' in questo secolo,

il 1700, in cui si sviluppano le pratiche di pietà rimaste ancora

fino ai nostri giorni: novene; feste ai santi dell'ordine Carmelitano; tridui

di predicazione; particolari celebrazioni liturgiche. Melegnano era in continuo

aumento, ed i bisogni spirituali erano ancor più richiesti. Messe

cantate, benedizioni eucaristiche, uffici funebri, processioni, recita in

coro del breviario, lavoro e spiegazione del catechismo: queste le benemerenze

dei nostri frati, anche se il solito peso dell'amministrazione dei beni

poteva insinuarsi nel loro impegno spirituale: il 1° aprile 1716 viene

preso in affitto per 35 anni un pezzo di terra di 8 pertiche al Costigé,

l'11 settembre 1744 sono acquistate 68 pertiche di terra detta la vigna

di San Francesco, più altre 60 pertiche di un terreno denominato

La Brasca, e nel 1751 il convento acquista un prato denominato il Prato

del restello, dai Montorfani, di 12 pertiche. Il sano e robusto

patrimonio immobiliare, che ormai diventava ampio, può permettere

al convento di concedere ulteriori prestiti di forti somme. Le continue

lotte, i transiti militari e la permanenza di truppa, portarono un forte

peso al bilancio comunale. I promessi aiuti governativi non arrivavano mai,

ed il Comune si vide costretto a chiedere prestiti per far fronte alle spese:

il convento del Carmine concede, nel 1762 lire 3000 al 3% e lire 3000 al

4,10%, in prestito chiesto dai Sindaci della Comunità di Melegnano.

E due anni più tardi, nel 1764 il priore dei frati, Alessandro Granata,

può concedere una sovvenzione di 400 zecchini gigliati fiorentini,

all'interesse del 4%, alla famiglia Montorfani che versava in difficoltà

economiche. Ed è sempre in aumento il culto alla Vergine: nel

1771 il 28 giugno, il padre Alberto Maria Ercolini, procuratore nella Curia

Romana e Commissario Generale dei frati di tutto l'Ordine Carmelitano, concede

al parroco don Giovanni Candia, Prevosto della chiesa di San Giovanni, di

imporre l'abitino del Carmelo e di sottodelegare altri sacerdoti o frati.

Ma il fervore religioso ed il possesso dei beni dei frati vengono a crudo

contatto con la realtà politica nuova. All'inizio del 1700, Vienna

si sostituisce alla Spagna in lombardia, legandola agli interessi austriaci

fino al 1796, quando l'esercito francese entra in Lombardia: avviene in

questo periodo la soppressione del convento e la cacciata dei frati.

L'imperatrice austriaca Maria Teresa, dopo la morte del marito Francesco

Stefano di Lorena, assume come aiutante di reggenza il figlio Giuseppe II°.

I provvedimenti di natura ecclesiastica presi dallo zelo riformatore del

figlio e del cancelliere Kaunitz si spingono oltre i limiti puramente politici.

Con il pretesto di provvedere a molti piccoli conventi o comunità

sparsi nelle campagne e nelle città, mancanti di un numero sufficiente

di religiosi le cui proprietà non bastavano alla loro conservazione,

con un Rescritto del 20 marzo 1769, si manomisero i beni di tanti asili

di pace e di beneficenza: chiese spogliate di molti arredi preziosi; disperse

tante opere d'arte; scacciati gli abitatori dei conventi; distribuiti gli

oggetti di culto. Il convento dei Carmelitani di Melegnano non stentava

la vita perchè era proprietario di terre e possedeva molti legati

di beneficenza che costituivano la Pia Opera di Misericordia per i vivi

e per i morti. Si tenta di non far incamerare i beni immobili e di salvare

il patrimonio dei nostri frati melegnanesi con qualunque mezzo; non bisognava

lasciare nulla di intentato, ma cercare una via per salvare il frutto e

la ricchezza accumulata ed amministrata in tre secoli. Per la sistemazione

dei beni del convento del Carmine il prevosto di Melegnano, don Giovanni

Candia, melegnanese di nascita, ottiene di essere nominato Regio Subeconomo

Delegato dal governo austriaco, e studia, d'accordo con il cardinale arcivescovo

di Milano, Pozzobonelli, un piano per la miglior sistemazione di ogni cosa.

Nonostante difficoltà di ogni genere, i rischi di natura finanziaria,

i continui controlli governativi che per un momento sembravano tutto far

crollare, viene approvato il piano proposto con un editto imperiale austriaco,

firmato da Francesco Antonio Lugano Cancelliere Generale del Regio Ufficio

dell'Economato Austriaco Ed ecco il testo dell'editto: "Essendosi

degnata Sua Maestà con Imperiale Reale Dispaccio del 31 maggio 1770

approvare ed ordinare l'esecuzione del Piano proposto da questo Eminentissimo

e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo per la soppressione del piccolo convento

di Santa Maria dei Carmelitani della Provincia di Lombardia nel Borgo di

Melegnano, ed erezione di un Luogo Pio di Carità nello stesso Borgo,

mediante l'unione dei beni del detto piccolo convento; del Legato istituito

dal fu Pietro Gallina; e dell'ospitale de' Pellegrini del Borgo suddetto

cogli obblighi al detto Luogo Pio, come abbasso. Si avvisa perciò

qualunque persona, che aspira alla compra de' Mobili soltanto profani del

detto convento a comparire il giorno di Mercoledì, che sarà

alli diecinove del futuro mese di giugno, e successivi giorni alle ore dodici

della mattina, e ventuna del dopo pranzo nei detto soppresso convento, mentre

ivi alla presenza del m. r. sig. Giovanni Candia Preposto di Melegnano e

Regio Sostituto all'infrascritto Cancelliere del Regio Economato si apriranno

gli incanti per la vendita di detti mobili descritti nell'inventario firmato

dal suddelegato di questo Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale

Arcivescovo, e dal Padre Procuratore di detto soppresso convento.

La sagra supellettile poi, parte si lascerà alla chiesa del detto

soppresso convento per il necessario servizio divino, ed il restante si

distribuirà secondo verrà disposto dall'Eminentissimo Sig.

Cardinale Arcivescovo. Similmente si avvisa qualunque persona laica,

che aspira alla compra degli infrascritti Beni stabili spettanti alli detti

soppressi conventi ed OspitaLe de' Pellegrini da vendersi unitamente, o

separatamente, qualmente dentro il termine di giorni quindici dall'infrascritta

Data debba fare in iscritto la sua oblazione, in tanti gigliati di giusto

peso, e colle opportune cauzioni, o nelle mani del detto Notaro Cancelliere

abitante in P.N.P.S. Andrea alla Pusterla Nuova di Milano, o in quelle del

Sig. Antonio Buttafava abitante nel Borgo di Melegnano: passato il qual

termine s'avvisa qualunque persona come sopra a comparire il giorno di venerdì,

che sarà alli ventuno del detto mese di giugno alle ore tredici della

mattina, e vent'una del dopo pranzo, e successivi giorni nella Casa Prepositurale

del detto Borgo di Melegnano; mentre ivi in detti giorni ed ore alla presenza

e coll'intervento come sopra si aprirà l'Asta per la deliberazione

di detti Fondi a chi avrà fatta miglior obtazione, se così

parerà, e piacerà; cosicchè il presente affisso a'

luoghi soliti servirà d'avviso tanto per le Obblazioni che per le

deliberazioni suddette. Alla vendita de' suddetti stabili potranno

intervenire il predetto Suddelegato della Curia Arcivescrn,ile, ed un Delegato

della detta Confraternita de' Santi Pietro e Biaggio per tutti quegli utili

suggerimenti che si troveranno al caso. Col prezzo che si ricaverà

dalle vendite de' Mobili e Stabili del detto soppresso convento si pagheranno

li debiti al medesimo incombenti ed il restante s'invertirà su Monte

Camerale di Santa Teresa, o in altro de' modi permessi dalla Reale Prammatica

d'Ammortizzazione, e l'annuo frutto, unitamente alle altre rendite del detto

soppresso convento, si convertirà nelle seguenti cause, e cioè: annuo

di lire otto. E questa proprietà permette ai frati di concedere un

mutuo ad una certa Vittoria Del Monte di mille fiorini. Il peso amministrativo

dunque divenne sensibile ed occorreva una revisione o almeno una precisa

amministrazione: ed essa venne attuata nel 1671 dal priore Gerolamo Del

Monto che compila il "libro campione" di tutti i beni del convento: il citato

priore non immaginava che cento anni dopo la sua fatica ed i suoi beni sarebbero

stati confiscati da mani estranee. E nell'anno seguente, il 1672, ancora

viene acquistato un terreno di 20 pertiche al Ponte di Milano. Nella lunga

permanenza in convento i padri si meritarono la stima e l'affetto dei melegnanesi

che li onoravano con protezione e benefici. Ed anche molti melegnanesi illustrarono

l'Ordine Carmelitano: Carlo Caraccioli figlio del tenente generale Andrea

e di Andronica De Medici, che fu uomo di vasta cultura e salì per

tutti i gradi dell'Ordine e venne consacrato vescovo di Bobbio, ed il suo

ritratto si conserva nella sacristia parrocchiale; Carlo Cornegliano e Giovanni

Spernazzatì, che furono padri Provinciali dell'Ordine. E nel

secolo 1700 le donazioni continuano: il 3 marzo del 1710 Gerolamo Spernazzati

dona al convento un orto di una pertica vicino alla piazza della chiesa

prima in possesso di Giuseppe Montorfano. I padri del Carmine erano

dunque tenuti in alta considerazione: la chiesa era ufficiata regolarmente;

i sacramenti distribuiti in abbondanza e la partecipazione dei melegnanesi

era notevolissima; non solo da parte dei poveri, ma anche dei benestanti,

alcuni dei quali vollero essere sepolti in chiesa, come fu di un certo Ambrogio

Corneliani nel 1722. Essi erano anche invitati alle funzioni in parrocchia

e partecipavano della vita della chiesa di san Giovanni: una volta, nel

1725, inviano perfino una protesta allo stesso parroco della chiesa di San

Giovanni per differente trattamento in un funerale. E' in questo secolo,

il 1700, in cui si sviluppano le pratiche di pietà rimaste ancora

fino ai nostri giorni: novene; feste ai santi dell'ordine Carmelitano; tridui

di predicazione; particolari celebrazioni liturgiche. Melegnano era in continuo

aumento, ed i bisogni spirituali erano ancor più richiesti. Messe

cantate, benedizioni eucaristiche, uffici funebri, processioni, recita in

coro del breviario, lavoro e spiegazione del catechismo: queste le benemerenze

dei nostri frati, anche se il solito peso dell'amministrazione dei beni

poteva insinuarsi nel loro impegno spirituale: il 1° aprile 1716 viene

preso in affitto per 35 anni un pezzo di terra di 8 pertiche al Costigé,

l'11 settembre 1744 sono acquistate 68 pertiche di terra detta la vigna

di San Francesco, più altre 60 pertiche di un terreno denominato

La Brasca, e nel 1751 il convento acquista un prato denominato il Prato

del restello, dai Montorfani, di 12 pertiche. Il sano e robusto

patrimonio immobiliare, che ormai diventava ampio, può permettere

al convento di concedere ulteriori prestiti di forti somme. Le continue

lotte, i transiti militari e la permanenza di truppa, portarono un forte

peso al bilancio comunale. I promessi aiuti governativi non arrivavano mai,

ed il Comune si vide costretto a chiedere prestiti per far fronte alle spese:

il convento del Carmine concede, nel 1762 lire 3000 al 3% e lire 3000 al

4,10%, in prestito chiesto dai Sindaci della Comunità di Melegnano.

E due anni più tardi, nel 1764 il priore dei frati, Alessandro Granata,

può concedere una sovvenzione di 400 zecchini gigliati fiorentini,

all'interesse del 4%, alla famiglia Montorfani che versava in difficoltà

economiche. Ed è sempre in aumento il culto alla Vergine: nel

1771 il 28 giugno, il padre Alberto Maria Ercolini, procuratore nella Curia

Romana e Commissario Generale dei frati di tutto l'Ordine Carmelitano, concede

al parroco don Giovanni Candia, Prevosto della chiesa di San Giovanni, di

imporre l'abitino del Carmelo e di sottodelegare altri sacerdoti o frati.

Ma il fervore religioso ed il possesso dei beni dei frati vengono a crudo

contatto con la realtà politica nuova. All'inizio del 1700, Vienna

si sostituisce alla Spagna in lombardia, legandola agli interessi austriaci

fino al 1796, quando l'esercito francese entra in Lombardia: avviene in

questo periodo la soppressione del convento e la cacciata dei frati.

L'imperatrice austriaca Maria Teresa, dopo la morte del marito Francesco

Stefano di Lorena, assume come aiutante di reggenza il figlio Giuseppe II°.

I provvedimenti di natura ecclesiastica presi dallo zelo riformatore del

figlio e del cancelliere Kaunitz si spingono oltre i limiti puramente politici.

Con il pretesto di provvedere a molti piccoli conventi o comunità

sparsi nelle campagne e nelle città, mancanti di un numero sufficiente

di religiosi le cui proprietà non bastavano alla loro conservazione,

con un Rescritto del 20 marzo 1769, si manomisero i beni di tanti asili

di pace e di beneficenza: chiese spogliate di molti arredi preziosi; disperse

tante opere d'arte; scacciati gli abitatori dei conventi; distribuiti gli

oggetti di culto. Il convento dei Carmelitani di Melegnano non stentava

la vita perchè era proprietario di terre e possedeva molti legati

di beneficenza che costituivano la Pia Opera di Misericordia per i vivi

e per i morti. Si tenta di non far incamerare i beni immobili e di salvare

il patrimonio dei nostri frati melegnanesi con qualunque mezzo; non bisognava

lasciare nulla di intentato, ma cercare una via per salvare il frutto e

la ricchezza accumulata ed amministrata in tre secoli. Per la sistemazione

dei beni del convento del Carmine il prevosto di Melegnano, don Giovanni

Candia, melegnanese di nascita, ottiene di essere nominato Regio Subeconomo

Delegato dal governo austriaco, e studia, d'accordo con il cardinale arcivescovo

di Milano, Pozzobonelli, un piano per la miglior sistemazione di ogni cosa.

Nonostante difficoltà di ogni genere, i rischi di natura finanziaria,

i continui controlli governativi che per un momento sembravano tutto far

crollare, viene approvato il piano proposto con un editto imperiale austriaco,

firmato da Francesco Antonio Lugano Cancelliere Generale del Regio Ufficio

dell'Economato Austriaco Ed ecco il testo dell'editto: "Essendosi

degnata Sua Maestà con Imperiale Reale Dispaccio del 31 maggio 1770

approvare ed ordinare l'esecuzione del Piano proposto da questo Eminentissimo

e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo per la soppressione del piccolo convento

di Santa Maria dei Carmelitani della Provincia di Lombardia nel Borgo di

Melegnano, ed erezione di un Luogo Pio di Carità nello stesso Borgo,

mediante l'unione dei beni del detto piccolo convento; del Legato istituito

dal fu Pietro Gallina; e dell'ospitale de' Pellegrini del Borgo suddetto

cogli obblighi al detto Luogo Pio, come abbasso. Si avvisa perciò

qualunque persona, che aspira alla compra de' Mobili soltanto profani del

detto convento a comparire il giorno di Mercoledì, che sarà

alli diecinove del futuro mese di giugno, e successivi giorni alle ore dodici

della mattina, e ventuna del dopo pranzo nei detto soppresso convento, mentre

ivi alla presenza del m. r. sig. Giovanni Candia Preposto di Melegnano e

Regio Sostituto all'infrascritto Cancelliere del Regio Economato si apriranno

gli incanti per la vendita di detti mobili descritti nell'inventario firmato

dal suddelegato di questo Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale

Arcivescovo, e dal Padre Procuratore di detto soppresso convento.

La sagra supellettile poi, parte si lascerà alla chiesa del detto

soppresso convento per il necessario servizio divino, ed il restante si

distribuirà secondo verrà disposto dall'Eminentissimo Sig.

Cardinale Arcivescovo. Similmente si avvisa qualunque persona laica,

che aspira alla compra degli infrascritti Beni stabili spettanti alli detti

soppressi conventi ed OspitaLe de' Pellegrini da vendersi unitamente, o

separatamente, qualmente dentro il termine di giorni quindici dall'infrascritta

Data debba fare in iscritto la sua oblazione, in tanti gigliati di giusto

peso, e colle opportune cauzioni, o nelle mani del detto Notaro Cancelliere

abitante in P.N.P.S. Andrea alla Pusterla Nuova di Milano, o in quelle del

Sig. Antonio Buttafava abitante nel Borgo di Melegnano: passato il qual

termine s'avvisa qualunque persona come sopra a comparire il giorno di venerdì,

che sarà alli ventuno del detto mese di giugno alle ore tredici della

mattina, e vent'una del dopo pranzo, e successivi giorni nella Casa Prepositurale

del detto Borgo di Melegnano; mentre ivi in detti giorni ed ore alla presenza

e coll'intervento come sopra si aprirà l'Asta per la deliberazione

di detti Fondi a chi avrà fatta miglior obtazione, se così

parerà, e piacerà; cosicchè il presente affisso a'

luoghi soliti servirà d'avviso tanto per le Obblazioni che per le

deliberazioni suddette. Alla vendita de' suddetti stabili potranno

intervenire il predetto Suddelegato della Curia Arcivescrn,ile, ed un Delegato

della detta Confraternita de' Santi Pietro e Biaggio per tutti quegli utili

suggerimenti che si troveranno al caso. Col prezzo che si ricaverà

dalle vendite de' Mobili e Stabili del detto soppresso convento si pagheranno

li debiti al medesimo incombenti ed il restante s'invertirà su Monte

Camerale di Santa Teresa, o in altro de' modi permessi dalla Reale Prammatica

d'Ammortizzazione, e l'annuo frutto, unitamente alle altre rendite del detto

soppresso convento, si convertirà nelle seguenti cause, e cioè:

Annue lire 1109 per limosina di tante messe, uffici e loro manutenzione, che erano a carico del detto soppresso convento da celebrarsi parte nella chiesa del detto soppresso convento, e parte da trasferirsi nell'Oratorio di Santa Brigida in Brera membro della Prepositura di Melegnano per comodo di quegli abitanti. Annue lire I8 alli Padri Minori Osservanti di S. Francesco di Melegnano in adempimento del Pio Legato Tenca. Annue lire 100 per Livello al Padre Antonio Maria Rosalini figlio del detto soppresso convento vita sua naturale durante, come da obbligazione assunta dal detto soppresso convento per Istromento 21 marzo 1764, rogato dal Notaro di Milano Antonio Bonomi. Finalmente si pagheranno le vitalizie pensioni a' Religiosi, che stanziavano nel detto convento in ragione di lire 300 per cadauno, quando vi sia luogo, in difetto a rata del ricavo col jus accrescendi sino a detta somma. Il frutto poi del capitale, che si ritraerà dalla vendita de' Fondi spettanti al detto soppresso Ospitale de' Pellegrini da investirsi come sopra; le altre annue rendite del medesimo, dedotte annue lire 22 per limosina di Messe incombenti al detto Ospitale; e la somma che, adempiuti li pesi come sopra spettanti al detto soppresso convento, potrà avanzare, si convertiranno in erigere di presente il detto Luogo Pio di Carità in Melegnano, al qual Luogo Pio si accolleranno ancora il Pio lascito del fu Pietro Gallina, e le dette Pensioni vitalizie al cessare che faranno di mano in mano colla morte dei prelati Religiosi. Di più si consegneranno al detto compratore, o compratori tutte le scritture, che si ritroveranno nel detto soppresso convento ed Ospitale, e che potranno servire alla difesa di quanto si venderà come sopra. Dat. in Milano li 29 Maggio 1771". I fondi in vendita, cioè i beni del soppresso convento di santa Maria del Carmine, assommavano a pertiche 259,5 complessivamente. Nei beni da vendersi erano stati compresi il caseggiato del convento e i due giardini annessi circondati con muro; erano stati esclusi la chiesa e le stanze del suo soffitto, le due sagrestie annesse alla medesima, e il piazzale davanti alla chiesa. Attuata la sistemazione delle proprietà a norma del piano approvato, venne steso l'Istromento di erozione del Luogo Pio di Carità, con rogito del 18 febbraio 1775 del notaio Francesco Maria Lugano. Fu nominato il Candia amministratore del Luogo Pio. Alla soppressione del convento vi erano sette frati.  Nel

1821 vi erano ancora i padri Carlo Antonio Grancini Giovanni Terzaghi e

Francesco Alemanni; quest'ultimo rimasto come assistente della chiesa e

della confraternita del Carmine morì nel 1830. La proprietà

del convento ed adiacenze fu acquistata dai Conti Annoni di Milano, poi

passò alla Casa Cicogna, ed in seguito alla famiglia del ragionier

Angelo Castelfranchi. La famiglia Menicatti fu per oltre un secolo custode

della chiesa e fiduciaria delle famiglie proprietarie. Nella serie

dei sacristi della chiesa, per diversi anni dopo il 1919, ci fu anche la

famiglia di Cesare Beccaria, (nonno dell'autore di queste note Don Cesare

Amelli). Scacciati i pacifici ed esemplari ministri del Carmine, nonostante

le cure dei custodi laici successivi, la chiesa, per le continue profanazioni,

divenne cadente e trascurata nei lavori di manutenzione: usata talvolta

come deposito di materiale bellico, alloggio per truppe, teatro di mille

profanazioni. Cessò l'attività della Confraternita del Carmine

che era molto fiorente e che radunava tanti melegnanesi attorno al culto

della Vergine. Si tolse dal tabernacolo il Santissimo Sacramento, e di anno

in anno gli antichi affreschi del 1400 e del 1500 scomparvero sotto le tinteggiature

di calce usata per le disinfezioni: l'antica chiesa, ricca di tradizione,

di grazia, di beni, di storia, ora piangeva al cielo la sua desolazione;

nel presbiterio non più le solenni cerimonie, nella navata non più

masse di popolo orante, nel coro non più il salmodiare dei frati.

Ma le radici del bene compiuto e della tradizione cristiana erano profonde

al Carmine: si era seminato per tre secoli, e il frutto doveva necessariamente

maturare. L'amore per la chiesa del Carmine spinse i melegnanesi ad aggiungere

nel 1836 una terza campana come ex voto per lo scampato colera. E pochi

anni più tardi, nel 1868, si istituisce l'Associazione della Dottrina

Cristiana, con un priore, un cassiere, due revisori, e centinaia di soci,

tanto del paese quanto dei dintorni, Rocca, Rampina, Santa Brera, Costigè,

Cappuccina. Questa associazione teneva lezioni di catechismo tutte le domeniche,

pagava ogni anno le spese necessarie per tenere in piedi almeno i muri della

chiesa, offriva le suppellettili necessarie: i quattro busti argentati dei

vescovi milanesi Ambrogio, Carlo, Galdino, Barnaba; candelieri e lampade,

le intere bussole alla porta, raccolta di fondi per il restauro architettonico.

Il canonico Saresani parla a lungo di questa benefica istituzione.

Ancora oggi alla quarta domenica del mese di luglio si celebra la festa

della Madonna del Carmine, ed anticamente era l'unica processione con quella

del Corpus Domini. La festa attirava immensa folla per le funzioni e le

messe che furono fino a trenta nel medesimo giorno. La processione risultava

un trionfo e tutto il paese con i dintorni e le loro Scuole religiose partecipavano

con vivo interesse. La Madonna benedicente passava nelle vie e nei campi

a benedire e a consolare: e se la fede a Melegnano ancora non si è

spenta, nonostante che sia stata messa a dura prova, dobbiamo essere grati

anche alla Madonna del Carmine e alle sue feste. Naturalmente l'accorrere

di gente stimolavà i soliti ambulanti, le chiassoso giostre e i baracconi

da fiera: ma la preoccupazione religiosa, qui, a differenza della Festa

del Perdono, aveva il netto sopravvento. Nel

1821 vi erano ancora i padri Carlo Antonio Grancini Giovanni Terzaghi e

Francesco Alemanni; quest'ultimo rimasto come assistente della chiesa e

della confraternita del Carmine morì nel 1830. La proprietà

del convento ed adiacenze fu acquistata dai Conti Annoni di Milano, poi

passò alla Casa Cicogna, ed in seguito alla famiglia del ragionier

Angelo Castelfranchi. La famiglia Menicatti fu per oltre un secolo custode

della chiesa e fiduciaria delle famiglie proprietarie. Nella serie

dei sacristi della chiesa, per diversi anni dopo il 1919, ci fu anche la

famiglia di Cesare Beccaria, (nonno dell'autore di queste note Don Cesare

Amelli). Scacciati i pacifici ed esemplari ministri del Carmine, nonostante

le cure dei custodi laici successivi, la chiesa, per le continue profanazioni,

divenne cadente e trascurata nei lavori di manutenzione: usata talvolta

come deposito di materiale bellico, alloggio per truppe, teatro di mille

profanazioni. Cessò l'attività della Confraternita del Carmine

che era molto fiorente e che radunava tanti melegnanesi attorno al culto

della Vergine. Si tolse dal tabernacolo il Santissimo Sacramento, e di anno

in anno gli antichi affreschi del 1400 e del 1500 scomparvero sotto le tinteggiature

di calce usata per le disinfezioni: l'antica chiesa, ricca di tradizione,

di grazia, di beni, di storia, ora piangeva al cielo la sua desolazione;

nel presbiterio non più le solenni cerimonie, nella navata non più

masse di popolo orante, nel coro non più il salmodiare dei frati.

Ma le radici del bene compiuto e della tradizione cristiana erano profonde

al Carmine: si era seminato per tre secoli, e il frutto doveva necessariamente

maturare. L'amore per la chiesa del Carmine spinse i melegnanesi ad aggiungere

nel 1836 una terza campana come ex voto per lo scampato colera. E pochi

anni più tardi, nel 1868, si istituisce l'Associazione della Dottrina

Cristiana, con un priore, un cassiere, due revisori, e centinaia di soci,

tanto del paese quanto dei dintorni, Rocca, Rampina, Santa Brera, Costigè,

Cappuccina. Questa associazione teneva lezioni di catechismo tutte le domeniche,

pagava ogni anno le spese necessarie per tenere in piedi almeno i muri della

chiesa, offriva le suppellettili necessarie: i quattro busti argentati dei

vescovi milanesi Ambrogio, Carlo, Galdino, Barnaba; candelieri e lampade,

le intere bussole alla porta, raccolta di fondi per il restauro architettonico.

Il canonico Saresani parla a lungo di questa benefica istituzione.

Ancora oggi alla quarta domenica del mese di luglio si celebra la festa

della Madonna del Carmine, ed anticamente era l'unica processione con quella

del Corpus Domini. La festa attirava immensa folla per le funzioni e le

messe che furono fino a trenta nel medesimo giorno. La processione risultava

un trionfo e tutto il paese con i dintorni e le loro Scuole religiose partecipavano

con vivo interesse. La Madonna benedicente passava nelle vie e nei campi

a benedire e a consolare: e se la fede a Melegnano ancora non si è

spenta, nonostante che sia stata messa a dura prova, dobbiamo essere grati

anche alla Madonna del Carmine e alle sue feste. Naturalmente l'accorrere

di gente stimolavà i soliti ambulanti, le chiassoso giostre e i baracconi

da fiera: ma la preoccupazione religiosa, qui, a differenza della Festa

del Perdono, aveva il netto sopravvento.  Talvolta

non si poteva celebrare con tutta la solennità e lo sfarzo la festa;

lo impedivano misure igieniche contro epidemie, come nel 1883; talora l'inclemenza

del tempo che infieriva con forti temporali; talora invece gli attriti tra

l'intemperanza del popolino ed il clero locale. Sotto il portatile dorato,

sostenuto dai portatori del Carmine, passava la Madonna del Carmelo, vestita

di raso bianco con corona d'argento, il bambino in braccio, ornata di ori

e di argenti. Le vie e le soglie delle case si ornavano a lieta festa; i

davanzali rifiorivano di rose e gigli e pulsavano di lumini e candele miniate;

le finestre ricamate di verde; lunghe distese di lenzuola candidissime riabbellivano

i muri; tappeti sulla strada; archi trionfali e festoni di rami verdeggianti;

ed iscrizioni alla Vergine, come la seguente tramandataci dal Saresani:

"Esulta, popolo di Melegnano, la Vergine del Carmelo viene a visitarti.

Maria, i tuoi occhi pietosi rivolgi a noi, al sommo gerarca Leone XIII°,

alla Chiesa tutta, volgili pietosi all'Italia (era l'anno 1886) al Re nostro

(era re Umberto I°), dissipa tu le discordie e civili sommosse, i nemici

della Chiesa e di Dio, e feconda questa terra di uomini che onorino la Patria

terrestre e siano degni della celeste" (in Saresani, op. cit., p. 262).

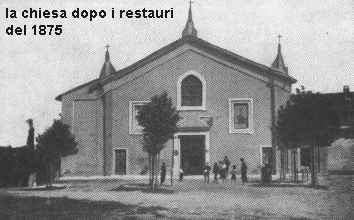

Ma nel 1868 si radunano alcuni volonterosi per studiare il restauro che

era impellente: la chiesa cadeva da tutti i lati; e il crollo improvviso

del tetto il 21 maggio 1872 diede la decisione ai lavori e la chiesa divenne

meno brutta e più accogliente. Però vennero coperti

con calce altri affreschi e decorazioni che oggi è impossibile ricuperare.

Nel 1895 viene istituita la pratica delle Quarant'Ore durante il periodo

natalizio; e nel 1912 si inaugurò la statua. della Madonna eseguita

dalla ditta Nardini di Milano. La chiesa possedeva anche un organo

del 1500 che non era pregevole per il suono, ma per la forma e il materiale

usato nella costruzione; la sua particolarità era quella di avere

la tastiera primitiva, senza i bemolle ed i diesis: era cioè un pezzo

archeologico molto raro. Già dicemmo che nei tempi passati

le spese del culto erano affrontate dalla Confraternita del Carmine, dalla

Società della Dottrina Cristiana e da una larga messe di benefattori

che qui vogliamo ricordare: Bertuzzi Rosa, Buttafava don Andrea, Buttafava

don Antonio, Ciceri don Francesco Antonio prevosto, Cremonesi Baldassare,

Fondrini Giacomo, Frassi Isabella, Gallina Pietro, Lapis don Giovanni, Lapis

Giuseppe, Maiocchi don Giuseppe e fratello Gerolamo, Martinenghi Sebastiano,

Melli Carlo, Messa Giuseppe, Restelli contessa Schiaffinati, Saresani don

Ferdinando, Securi canonico Giovanni Battista, Senna dott. Felice, Sesti

Giovanni, Spernazzati Talvolta

non si poteva celebrare con tutta la solennità e lo sfarzo la festa;

lo impedivano misure igieniche contro epidemie, come nel 1883; talora l'inclemenza

del tempo che infieriva con forti temporali; talora invece gli attriti tra

l'intemperanza del popolino ed il clero locale. Sotto il portatile dorato,

sostenuto dai portatori del Carmine, passava la Madonna del Carmelo, vestita

di raso bianco con corona d'argento, il bambino in braccio, ornata di ori

e di argenti. Le vie e le soglie delle case si ornavano a lieta festa; i

davanzali rifiorivano di rose e gigli e pulsavano di lumini e candele miniate;

le finestre ricamate di verde; lunghe distese di lenzuola candidissime riabbellivano

i muri; tappeti sulla strada; archi trionfali e festoni di rami verdeggianti;

ed iscrizioni alla Vergine, come la seguente tramandataci dal Saresani:

"Esulta, popolo di Melegnano, la Vergine del Carmelo viene a visitarti.

Maria, i tuoi occhi pietosi rivolgi a noi, al sommo gerarca Leone XIII°,

alla Chiesa tutta, volgili pietosi all'Italia (era l'anno 1886) al Re nostro

(era re Umberto I°), dissipa tu le discordie e civili sommosse, i nemici

della Chiesa e di Dio, e feconda questa terra di uomini che onorino la Patria

terrestre e siano degni della celeste" (in Saresani, op. cit., p. 262).

Ma nel 1868 si radunano alcuni volonterosi per studiare il restauro che

era impellente: la chiesa cadeva da tutti i lati; e il crollo improvviso

del tetto il 21 maggio 1872 diede la decisione ai lavori e la chiesa divenne

meno brutta e più accogliente. Però vennero coperti

con calce altri affreschi e decorazioni che oggi è impossibile ricuperare.

Nel 1895 viene istituita la pratica delle Quarant'Ore durante il periodo

natalizio; e nel 1912 si inaugurò la statua. della Madonna eseguita

dalla ditta Nardini di Milano. La chiesa possedeva anche un organo

del 1500 che non era pregevole per il suono, ma per la forma e il materiale

usato nella costruzione; la sua particolarità era quella di avere

la tastiera primitiva, senza i bemolle ed i diesis: era cioè un pezzo

archeologico molto raro. Già dicemmo che nei tempi passati

le spese del culto erano affrontate dalla Confraternita del Carmine, dalla

Società della Dottrina Cristiana e da una larga messe di benefattori

che qui vogliamo ricordare: Bertuzzi Rosa, Buttafava don Andrea, Buttafava

don Antonio, Ciceri don Francesco Antonio prevosto, Cremonesi Baldassare,

Fondrini Giacomo, Frassi Isabella, Gallina Pietro, Lapis don Giovanni, Lapis

Giuseppe, Maiocchi don Giuseppe e fratello Gerolamo, Martinenghi Sebastiano,

Melli Carlo, Messa Giuseppe, Restelli contessa Schiaffinati, Saresani don

Ferdinando, Securi canonico Giovanni Battista, Senna dott. Felice, Sesti

Giovanni, Spernazzati  Antonio,

Visconti canonico Alessandro. Fu concesso il privilegio dell'Indulgenza

Plenaria nella festa dell'Annunciazione di Maria il 25 marzo. Si celebravano

feste particolari: il 15 gennaio san Mauro abate, il 5 febbraio Sant'Agata,

il primo mercoledì di marzo in onore a San Giuseppe, il 19 marzo

in onore a San Giuseppe, il 25 marzo festa dell'Annunciazione, 30 maggio

santa Maria Maddalena de' Pazzi, 13 giugno sant'Antonio da Padova, 16 luglio

Madonna del Carmine, 19 luglio inizio novena della festa del Carmine, quarta

domenica di luglio festa patronale, lunedì successivo festa di santa

Teresina, 15 ottobre santa Teresa carmelitana, 2 novembre inizio ottava

dei Morti, 12 novembre san Diego, 25 dicembre esposizione delle 40 ore,

31 dicembre Te Deum solenne. Attualmente la chiesa è sempre

linda e pulita, confortante esempio di cura amorosa e decoro degno di un

tempio di Dio: l'amministrazione e le riparazioni sono dirette dal parroco

mons. Arturo Giovenzana, e il candore della pulizia è tenuto dal

sacrista, e con una passione ammirevole ed esemplare dal concittadino signor

Antonio Cremonesi. La tranquilla solitudine, il dolce isolamento dell'eremitaggio

del Carmine, l'ambiente riposante e risanatore dello spirito e del corpo,

ilmistico angolo che la nostra storia aveva creato, ora però sono

definitivamente scomparsi. Costruzioni moderne ed imponenti sono sorte e

continuano a sorgere: il paese si avanza con la sua vita pulsante di esigenze

e di progresso; il rione antico vede accanto a sè altri tre nuovi

massicci rioni la zona dell'Ossario, la zona oltre la via Emilia, la zona

tra il Ricovero Vecchi e il Lambro: è la vita che continua la sua

strada è l'eterna giovinezza che si rinnova nel cammino dei secoli. Antonio,

Visconti canonico Alessandro. Fu concesso il privilegio dell'Indulgenza

Plenaria nella festa dell'Annunciazione di Maria il 25 marzo. Si celebravano

feste particolari: il 15 gennaio san Mauro abate, il 5 febbraio Sant'Agata,

il primo mercoledì di marzo in onore a San Giuseppe, il 19 marzo

in onore a San Giuseppe, il 25 marzo festa dell'Annunciazione, 30 maggio

santa Maria Maddalena de' Pazzi, 13 giugno sant'Antonio da Padova, 16 luglio

Madonna del Carmine, 19 luglio inizio novena della festa del Carmine, quarta

domenica di luglio festa patronale, lunedì successivo festa di santa

Teresina, 15 ottobre santa Teresa carmelitana, 2 novembre inizio ottava

dei Morti, 12 novembre san Diego, 25 dicembre esposizione delle 40 ore,

31 dicembre Te Deum solenne. Attualmente la chiesa è sempre

linda e pulita, confortante esempio di cura amorosa e decoro degno di un

tempio di Dio: l'amministrazione e le riparazioni sono dirette dal parroco

mons. Arturo Giovenzana, e il candore della pulizia è tenuto dal

sacrista, e con una passione ammirevole ed esemplare dal concittadino signor

Antonio Cremonesi. La tranquilla solitudine, il dolce isolamento dell'eremitaggio

del Carmine, l'ambiente riposante e risanatore dello spirito e del corpo,

ilmistico angolo che la nostra storia aveva creato, ora però sono

definitivamente scomparsi. Costruzioni moderne ed imponenti sono sorte e

continuano a sorgere: il paese si avanza con la sua vita pulsante di esigenze

e di progresso; il rione antico vede accanto a sè altri tre nuovi

massicci rioni la zona dell'Ossario, la zona oltre la via Emilia, la zona

tra il Ricovero Vecchi e il Lambro: è la vita che continua la sua

strada è l'eterna giovinezza che si rinnova nel cammino dei secoli. |

|

tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |