| Elisabetta da Melegnano, monaca

Sec. XIII. In Coldani-Saresani pag. 140, si legge: “Beata Elisabetta che

si segnalò per santità nel monastero di S. Chiara di Mortara,

e dormì nel Signore il 22 maggio del 1530. Sul manoscritto di Giacinto

Coldani, alla pagina 81, si legge precisamente così: “La B.

Ippolita e la B. Lisabetta amendue del terzordine del succennato santo

(S. Francesco) che ripiene di santità riposarno nel Signore, nel

1530 nel Monistero di S. Chiara presso Mortara. La prima il dì 28

Aprile, e la seconda il giorno 22 maggio”. |

| Farina Giacomo, militare.

Colonnello e governatore d’Alicante in Spagna. In Coldani-Saresani è

riportata questa notizia in modo scarno e senza altre indicazioni

biografiche a pag. 161. |

| Federico da Melegnano, amministratore.

Sec. XV. Il suo nome appare negli “Annali della Fabbrica del duomo di Milano”

dal 1401 al 1404. |

| Ferrario Bernardo Antonio, militare.

Sec. XVII-XVIII. Colonnello e tenente regio nell’isola di Maiorca al servizio

del re cattolico Filippo V (1683-1746). La notizia è in Coldani-Saresani,

pag. 161. |

| Ferrario Carlo, militare.

Sec. XVIII. Sergente maggiore di un reggimento dei corazzieri al servizio

di Carlo VI imperatore (1685-1740), così in Coldani-Saresani a pag.

161. |

Filippolo da Melegnano, artista.

pittore. Sec. XV.  Pittore

di vetrate del duomo di Milano. Nell’archivio del duomo di Milano, registro

63 nel Liber mandatorum 1402, foglio 77 verso, in data 4 marzo 1402 si legge

Filipolus de Melegnano pictor... e segue con la descrizione del contratto

per i disegni di alcune vetrate del duomo di Milano ( il testo è

in lingua latina). Vedi anche Provincia di Milano, Le vetrate del

Duomo di Milano, Le Monnier, Firenze 1986, pag. 34. Vedi anche archivio

della chiesa di S. Giovanni, armadio 17, n. 14. Sul Dizionario della Chiesa

Ambrosiana, ed. NED, Milano, !989, vol. terzo, pagg. 1612-1613, si legge

che il pittore Filippolo da Melegnano preparò quattro disegni per

le vetrate del duomo, nel finestrone absidale detto della “raza. Pittore

di vetrate del duomo di Milano. Nell’archivio del duomo di Milano, registro

63 nel Liber mandatorum 1402, foglio 77 verso, in data 4 marzo 1402 si legge

Filipolus de Melegnano pictor... e segue con la descrizione del contratto

per i disegni di alcune vetrate del duomo di Milano ( il testo è

in lingua latina). Vedi anche Provincia di Milano, Le vetrate del

Duomo di Milano, Le Monnier, Firenze 1986, pag. 34. Vedi anche archivio

della chiesa di S. Giovanni, armadio 17, n. 14. Sul Dizionario della Chiesa

Ambrosiana, ed. NED, Milano, !989, vol. terzo, pagg. 1612-1613, si legge

che il pittore Filippolo da Melegnano preparò quattro disegni per

le vetrate del duomo, nel finestrone absidale detto della “raza. |

| Fiocchi Francesco, pittore

(1856-1936). Nacque da famiglia benestante e questo gli consentì

di dedicarsi a quei tempi, più che ai nostri, alla vocazione artistica.

Visse solo in una casetta a metà della attuale via Dezza con un

orticello che lui stesso coltivava. La formazione artistica di Fiocchi

passò per Milano all’Accademia di Brera con insigni maestri. In

modo speciale due docenti gli furono vicini: Giovanni Segantini e Francesco

Hayez. Il Fiocchi è stato un forte disegnatore di ritratti.

Soprattutto è varia la tematica del paesaggio con una tavolozza

ricca di verdi secondo diverse sfumature, dando colore alla natura, alle

acque del Lambro e dell’Addetta, che sono due corsi d’acqua cari ai Melegnanesi.

In Archivio Amelli, cartella A-2, vi è un fascicolo a lui dedicato

con una lunga nota di Guido Oldani, poeta melegnanese vivente e critico

d’arte e di letteratura. Su questo fascicolo vi è il suo autoritratto

che sostituisce la fotografia. Vedi “Il Melegnanese”, anno 8, n. 8 (15

aprile 1975), pag. 4 e con fotografia. |

| Folli Costantina, suora

missionaria canossiana, maestra delle novizie (+ 1 febbraio 1926 a 77 anni).

Entrò nella Suore Canossiane di Pavia. Fu maestra della novizie:

Fu superiora per 18 anni e missionaria in Cina. Si ritirò negli

ultimi anni nella Casa di Riposo Amigazzi di Legnano. |

| Francesco di Melegnano, commerciante.

Sec. XIV. Il suo nome appare nella “Matricola” dei mercanti di lana sottile.

La “Matricola” era un registro in cui stavano elencati i nomi dei mercanti

di lana sottile, quando i mercanti si erano costituiti in corporazione

nei secoli XIV e XV. |

Frassi Giacomo,  amministratore

di vari Enti, ingegnere, benefattore (1831-1893). Dal Registro dello Stato

d’Anime, 105 (1852-53), alla Contrada del Ponte n. 146 si legge quanto segue: amministratore

di vari Enti, ingegnere, benefattore (1831-1893). Dal Registro dello Stato

d’Anime, 105 (1852-53), alla Contrada del Ponte n. 146 si legge quanto segue:

Frassi Giuseppe, anni 61 - fu Giovanni Battista

Lapis Marina. moglie, anni 59

Isabella, figlia, anni 20

Angiola, figlia, anni 29

Giacomo, figlio, anni 21, studente matematica (Morì

a Milano).

Vedi anche in archivio della parrocchia di S. Giovanni

Battista in Melegnano, armadio n. 1, cartella n. 2, fascicolo n. 7, dove

si riporta la nomina del Frassi a presidente dell’Ospedale Predabissi di

Melegnano in data 19 luglio 1887, ma anche la nomina a presidente della

locale Congregazione di Carità da parte del Municipio di Melegnano

a firma del sindaco Giuseppe Sangregorio Galli in data 20 novembre 1886.

Vi è anche un foglio, in data 28 luglio 1861 dove è riportato,

da parte del sindaco della città di Torino e indirizzato a Giacomo

Frassi, l’Estratto del Regolamento del Campo-Santo adottatto dal Consiglio

comunale torinese. La famiglia Frassi donò alla parrocchia

di S. Giovanni in Melegnano una casa situata nell’attuale via Paolo Frisi,

sulla quale sta ancora una lapide con le seguenti parole: “In memoria /

dell’ingegnere / Giacomo Frassi / impareggiabile amministratore / dei beni

della Chiesa e dei poveri / i concittadini riconoscenti / 1831-1893”.

La sua fotografia è in un grosso quadro presso la Casa di Riposo

di Melegnano in via Cavour., cioè Giacomo Frassi fu uno dei promotori

di iniziative che hanno portato alla fondazione di quella che oggi si chiama

“Casa di Riposo” o Ricovero Vecchi: morendo ha lasciato la sua eredità

dell’Albergo Madonna (dove oggi è la sede della Cariplo in via Roma)

perché servisse alla creazione di una casa di riposo per anziani.

Vedi “Il Melegnanese”, anno 1, n: 19 (15 ottobre 1968) con sua fotografia.

La sua sorella Angela Frassi fu una delle prime benefattrici del Ricovero

Vecchi.

Seguendo l’esempio del fratello, alla di lei morte, ha lasciato le sue

proprietà di via Senna e di via Roma all’istituto che ancora doveva

essere eretto in Ente Morale, come poi avvenne con regio decreto il 25

maggio 1911. .Vedi anche il libro dal titolo Casa di Riposo - Cento

anni - 1894, 1994, a cura di don Cesare Amelli ed Ernesto Prandi, collocato

in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.

105. |

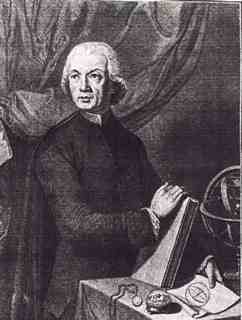

Frisi Paolo,  sacerdote.

scienziato, matematico, fisico, scrittore (1728-1784), Nato da Giovanni

Mattia e Francesca Magnetti il 13 aprile 1728, morì il 22 novembre

1784. Frequentò le Scuole Arcimboldi di Milano e la Biblioteca Ambrosiana

che conserva parecchie sue lettere. Entrò tra i Barnabiti e si distinse

per l’insegnamento anche universitario. Fu nominato membro delle

principali Accademie scientifiche europee; fu socio delle Accademie Scientifiche

di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Kobenhavn, Stockolm, Upsala, Harlem,

Siena, Lione, Berna, Napoli ed altre, fu corrispondente dell'Accademia delle

Scienze di Parigi. sacerdote.

scienziato, matematico, fisico, scrittore (1728-1784), Nato da Giovanni

Mattia e Francesca Magnetti il 13 aprile 1728, morì il 22 novembre

1784. Frequentò le Scuole Arcimboldi di Milano e la Biblioteca Ambrosiana

che conserva parecchie sue lettere. Entrò tra i Barnabiti e si distinse

per l’insegnamento anche universitario. Fu nominato membro delle

principali Accademie scientifiche europee; fu socio delle Accademie Scientifiche

di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Kobenhavn, Stockolm, Upsala, Harlem,

Siena, Lione, Berna, Napoli ed altre, fu corrispondente dell'Accademia delle

Scienze di Parigi.  Ricevette

benemerenze da diversi governanti. Collaborò a riviste scientifiche

e letterarie, tra cui la rivista milanese “Il Caffè”. Nei suoi viaggi

a Parigi incontrò gli esponenti dell’Illumunismo francese. Per le

sue idee lasciò la Congregazione dei Barnabiti, ma non l’abito ecclesiastico.

Ricordiamo che Paolo Frisi fu il primo a far cenoscere e ad introdurre il

parafulmine in Italia inventato da Beniamino Franklin nel 1852. Pietro

Verri scrisse di lui questo giudizio: “Egli coll’esempio, colle lezioni,

cogli scritti fu il primo che scosse dal sonno la nazione... sostituì

alle opinioni scolastiche le verità dimostrate, alle frivole questioni,

la cognizione del cielo e dei fenomeni terrestri. all’araba dialettica infallibile,

il calcolo. Ne’ Barnabiti si moltiplicarono gli studi, nella città

si dilatarono”. Per le notizie sulla vita come breve ma succoso riassunto,

vedi Dizionario della Chiesa ambrosiana, NED, Milano 1988, vol. II. pp.

1288-1290, con bibliografia essenziale. Vedi anche l’opera di Arnaldo

Masotti, Scritti inediti di Paolo Frisi, Milano 1943-1949: Due copie sono

in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.

183 e 184, con inserita anche l’illustrazione raffigurante Paolo Frisi.

Vedi anche l’Enciclopedia Melegnanese, fascicolo 17, a cura di don Cesare

Amelli. Vedi anche Guida storica commerciale-industriale di Melegnano, 1942,

pp. 23-25, nell’archivio della parrocchia di S. Giovanni Battista

in Melegnano, armadio 1, n. 31. I giudizi che si sono dati su Paolo

Frisi da parte di tanti studiosi sono molto numerosi, ne basta uno significativo,

dato dallo storico Stuart J. Woolf, in Il Risorgimento Italiano, ed. Einaudi,

Torino 1981: “Paolo Frisi, uomo di interessi cosmopoliti, matematico e consigliere

tecnico degli Asburgo, era considerato il D’Alembert italiano; ed egli stesso

si riteneva molto vicino all’enciclopedista francese, per il quale

l’esperienza pratica aveva maggior valore delle ipotesi teoriche. Il suo

Elogio del Galileo, (uno dei maggiori scritti di Frisi) secondo l’opinione

di Alessandro Verri, ebbe un grandissimo successo, perché aveva saputo

animare la fredda geometria con qualche vampa di filosofica eloquenza.

Cioè, il Frisi, come filosofo, era sulla linea degli intellettuali

più forti europei, secondo i quali il compito dell’intellettuale

era, in questa visione, eminentemente pratico e doveva occuparsi della diffusione

della conoscenza utile, oltre che della sua scoperta. Il Frisi, dunque,

era tra il gruppo dei giovani patrizi milanesi che si raccolsero attorno

al Verri fra il 1762 e il 1766, nella “Società dei Pugni” (Cesare

Beccaria, Alessandro Verri fratello di Pietro e alcuni altri), i quali rifiutavano

l’erudizione formale delle accademie e i superstiziosi riti delle logge

massoniche, ma preferivano gli incontri aperti e animati da spirito egualitario.

Vedi anche Archivio Amelli, cartella F-1, fascicolo 1. Nella collana

“Letteratura e Testi”, dell’editore Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 1958,

volume 46, tomo III, dal titolo Illuministi italiani, riformatori lombardi,

piemontesi e toscani, il nostro Frisi occupa da pagina 289 a pagina 382.

Vedi “Il Melegnanese”, anno 7, n. 18 ( 1 ottobre 1974), pag. 3 con fotografia,

e il numero 22 (1 dicembre 1974), pag. 1. Vedi “Il Melegnanese”, anno 10,

n. 21 (15 novembre 1977), pag. 2. Vedi “Il Melegnanese”, anno XI, n. 18

(1 ottobre 1978) con interessanti fotografie. A Paolo Frisi è

dedicata una via a Melegnano: E’ pure dedicata una via a Milano, in zona

Corso Buenos Aires, sulla destra verso via Melzo. Ricevette

benemerenze da diversi governanti. Collaborò a riviste scientifiche

e letterarie, tra cui la rivista milanese “Il Caffè”. Nei suoi viaggi

a Parigi incontrò gli esponenti dell’Illumunismo francese. Per le

sue idee lasciò la Congregazione dei Barnabiti, ma non l’abito ecclesiastico.

Ricordiamo che Paolo Frisi fu il primo a far cenoscere e ad introdurre il

parafulmine in Italia inventato da Beniamino Franklin nel 1852. Pietro

Verri scrisse di lui questo giudizio: “Egli coll’esempio, colle lezioni,

cogli scritti fu il primo che scosse dal sonno la nazione... sostituì

alle opinioni scolastiche le verità dimostrate, alle frivole questioni,

la cognizione del cielo e dei fenomeni terrestri. all’araba dialettica infallibile,

il calcolo. Ne’ Barnabiti si moltiplicarono gli studi, nella città

si dilatarono”. Per le notizie sulla vita come breve ma succoso riassunto,

vedi Dizionario della Chiesa ambrosiana, NED, Milano 1988, vol. II. pp.

1288-1290, con bibliografia essenziale. Vedi anche l’opera di Arnaldo

Masotti, Scritti inediti di Paolo Frisi, Milano 1943-1949: Due copie sono

in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.

183 e 184, con inserita anche l’illustrazione raffigurante Paolo Frisi.

Vedi anche l’Enciclopedia Melegnanese, fascicolo 17, a cura di don Cesare

Amelli. Vedi anche Guida storica commerciale-industriale di Melegnano, 1942,

pp. 23-25, nell’archivio della parrocchia di S. Giovanni Battista

in Melegnano, armadio 1, n. 31. I giudizi che si sono dati su Paolo

Frisi da parte di tanti studiosi sono molto numerosi, ne basta uno significativo,

dato dallo storico Stuart J. Woolf, in Il Risorgimento Italiano, ed. Einaudi,

Torino 1981: “Paolo Frisi, uomo di interessi cosmopoliti, matematico e consigliere

tecnico degli Asburgo, era considerato il D’Alembert italiano; ed egli stesso

si riteneva molto vicino all’enciclopedista francese, per il quale

l’esperienza pratica aveva maggior valore delle ipotesi teoriche. Il suo

Elogio del Galileo, (uno dei maggiori scritti di Frisi) secondo l’opinione

di Alessandro Verri, ebbe un grandissimo successo, perché aveva saputo

animare la fredda geometria con qualche vampa di filosofica eloquenza.

Cioè, il Frisi, come filosofo, era sulla linea degli intellettuali

più forti europei, secondo i quali il compito dell’intellettuale

era, in questa visione, eminentemente pratico e doveva occuparsi della diffusione

della conoscenza utile, oltre che della sua scoperta. Il Frisi, dunque,

era tra il gruppo dei giovani patrizi milanesi che si raccolsero attorno

al Verri fra il 1762 e il 1766, nella “Società dei Pugni” (Cesare

Beccaria, Alessandro Verri fratello di Pietro e alcuni altri), i quali rifiutavano

l’erudizione formale delle accademie e i superstiziosi riti delle logge

massoniche, ma preferivano gli incontri aperti e animati da spirito egualitario.

Vedi anche Archivio Amelli, cartella F-1, fascicolo 1. Nella collana

“Letteratura e Testi”, dell’editore Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 1958,

volume 46, tomo III, dal titolo Illuministi italiani, riformatori lombardi,

piemontesi e toscani, il nostro Frisi occupa da pagina 289 a pagina 382.

Vedi “Il Melegnanese”, anno 7, n. 18 ( 1 ottobre 1974), pag. 3 con fotografia,

e il numero 22 (1 dicembre 1974), pag. 1. Vedi “Il Melegnanese”, anno 10,

n. 21 (15 novembre 1977), pag. 2. Vedi “Il Melegnanese”, anno XI, n. 18

(1 ottobre 1978) con interessanti fotografie. A Paolo Frisi è

dedicata una via a Melegnano: E’ pure dedicata una via a Milano, in zona

Corso Buenos Aires, sulla destra verso via Melzo. |