Associazioni

| melegnano.net | Melegnano.net

Associazioni |

|||

| Il Carroccio e la riscossa lombarda |

| Il Carroccio

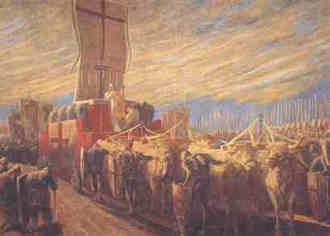

Il Carroccio, dal latino quadri-roteus = quattro ruote, era un carro,  con

ruote cerchiate in ferro, trainato da trè coppie di buoi bianchi,

che aveva nel mezzo un'antenna ai piedi della quale vi era la croce

lobata che il vescovo Ariberto da Intimiano aveva donato ai Milanesi simbolo

della fede edeall'unità del popolo. Il Carrocio era tutto contornato

da stoffa purpurea, issava il vessillo del comune, recava inoltre una campana

detta la Martinella usata per incitare all'eroismo e al rispetto del giuramento

fatto i combattenti. Al termine della battaglia, quando il Carroccio ritornava

in città il suono della Martinella annunciava la vittoria, che vi

erano stati dei morti in battaglia e che molti figli avevano perso il padre.

Da allora a Milano chi è rimasto senza padre viene chiamato "martinit".

Il carroccio rappresentava il sacro simbolo del Comune, visto come civitas

e, in tempo di pace, era custodito nella chiesa maggiore. In tempo di guerra,

prima della battaglia vi veniva detta una messa per benedire quanti si sarebbero

battuti per difenderlo e attraverso questo difendere il Comune. Durante

lo scontro vi si trovavano i comandanti per osservare dall'alto lo sviluppo

della battaglia e i trombettieri che scandivano con il loro suono le azioni

da compiere e vi si raccoglievano i feriti, rappresentava il centro dello

schieramento delle forze cittadine. Attorno al Carroccio si raccoglievano

le forze migliori, truppe scelte, votate all'estremo sacrificio, piuttosto

che perdere il sacro Carroccio il che avrebbe rappresentato per loro un'onta

cui si doveva preferire la morte che rappresentava la gloria invece dell'infamia,

era la Compagnia della Morte, composta da 900 armati pronti a morire combattendo. con

ruote cerchiate in ferro, trainato da trè coppie di buoi bianchi,

che aveva nel mezzo un'antenna ai piedi della quale vi era la croce

lobata che il vescovo Ariberto da Intimiano aveva donato ai Milanesi simbolo

della fede edeall'unità del popolo. Il Carrocio era tutto contornato

da stoffa purpurea, issava il vessillo del comune, recava inoltre una campana

detta la Martinella usata per incitare all'eroismo e al rispetto del giuramento

fatto i combattenti. Al termine della battaglia, quando il Carroccio ritornava

in città il suono della Martinella annunciava la vittoria, che vi

erano stati dei morti in battaglia e che molti figli avevano perso il padre.

Da allora a Milano chi è rimasto senza padre viene chiamato "martinit".

Il carroccio rappresentava il sacro simbolo del Comune, visto come civitas

e, in tempo di pace, era custodito nella chiesa maggiore. In tempo di guerra,

prima della battaglia vi veniva detta una messa per benedire quanti si sarebbero

battuti per difenderlo e attraverso questo difendere il Comune. Durante

lo scontro vi si trovavano i comandanti per osservare dall'alto lo sviluppo

della battaglia e i trombettieri che scandivano con il loro suono le azioni

da compiere e vi si raccoglievano i feriti, rappresentava il centro dello

schieramento delle forze cittadine. Attorno al Carroccio si raccoglievano

le forze migliori, truppe scelte, votate all'estremo sacrificio, piuttosto

che perdere il sacro Carroccio il che avrebbe rappresentato per loro un'onta

cui si doveva preferire la morte che rappresentava la gloria invece dell'infamia,

era la Compagnia della Morte, composta da 900 armati pronti a morire combattendo.

La disfatta di Federico Barbarossa Preceduta dalla Dieta di Ratisbona, la quinta calata del Barbarossa avvenne nell'autunno 1174, lo seguivano le truppe del fratello Corrado, di Ladislao di Boemia, di Ottone di Wittelsbach, degli arcivescovi di Colonia e di Treviri nonchè le milizie di molti principi e vescovi, inoltre c'erano bande mercenarie di Babansoni (del Brabante). Attraversò la Savoia ed entrò in Italia per il Moncenisio. Nel 1175 Federico assediò Alessandria; ma inutilmente. Ed anche cercava nuovi alleati in Italia: alcune città della Lega passarono dalla sua parte, mentre riceveva forti soccorsi dalla Germania, che giunsero, infatti, nella primavera del 1176. Fu allora che i Milanesi, anche se non potevano contare su tutte le forze della Lega, deliberarono di giocare la carta decisiva. Così si giunse alla battaglia di Legnano il 29 maggio, tra il Ticino e l'Olona, a trenta chilometri da Milano.  Al

grido “ sant'Ambrogio!

“, attorno al Carroccio, mentre la Compagnia della Morte urlava e si lanciava

sulle truppe tedesche, gli alleati vinsero clamorosamente e batterono Federico

con una grave sconfitta. Egli cadde da cavallo che gli fu ucciso, scomparve

nella mischia, si salvò errando, sconosciuto sul campo di battaglia.

La vittoria di Legnano assicurò l'indipendenza alle città

lombarde e costrinse l'imperatore a riconciliarsi con il papa, Alessandro

III°, a cui l'anno dopo si umiliò in Venezia all'ingresso della

basilica di San Marco. Il 23 giugno 1183 venne la Pace di Costanza a rinsaldare

gli effetti conquistati sul campo di battaglia; e Federico scomparve nel

1190 mentre partecipava alla Terza Crociata, annegando nel fiume Salef,

sul confine della Siria. La pace di Costanza aveva introdotto la nuova

figura del Podestà, che avrebbe poi soppiantato quella dei Consoli

della città. Primo Podestà di Milano

fu Uberto Visconti da Piacenza. La parte di Melegnano che era sulla

sinistra del fiume Lambro (ora occupata dalle Vie Dezza, San Martino, Sangregorio,

Lodi, Piave, Volturno, Gramsci, ed altre più recenti) e le terre

di Vizzolo e di Calvenzano erano da secoli nei confini naturali del territorio

laudense, e quindi anche nella diocesi di Lodi, a cui pagavano i tributi.

Ma nel Trattato di Pace tra Milano e Lodi, stipulato il 28 dicembre 1199,

i Lodigiani cedettero ai Milanesi tutta la zona di Melegnano che stava sulla

sinistra del Lambro, con Calvenzano e Vizzolo, che dovevano per sempre rimanere

nel dominio milanese. E così Melegnano si trovò unificata,

come comunità stretta attorno alle rive del suo Lambro. Fu una pace

di buon compromesso, perchè i Milanesi ricevevano la parte melegnanese

che stava a sinistra del Lambro e mantenevano alcuni diritti che già

avevano sulla navigazione del Lambro. Ma anche i Lodigiani poterono mettere

per scritto che “ a riguardo del fiume Lambro da sotto Melegnano fino al

Po, dall'una e dall'altra sponda, nessun ponte, ne porto deve essere costruito

se non con il permesso e la volontà del Comune di Lodi”. La vittoria

di Legnano, che ebbe una vasta risonanza in tutta Italia ed Europa, e la

relativa Pace di Costanza del 1183 determinarono diverse prese di posizione

e di revisione di vecchi contratti e di ingiustizie sofferte o presunte

tali. Un caso di questi avvenne il 13 luglio 1185, quando Giordano di Melegnano,

e gli eredi di Guido ed Alberto che già abbiamo trovato a Maleo,

essi pure melegnanesi, pretesero la restituzione di parte della sostanza

immobiliare che a loro era stata tolta, presentando la causa legale contro

il vescovo di Cremona, Offredo, un amico dell'ex Barbarossa.

Difatti il 13 luglio 1185 Ydo di Tortona, giudice del tribunale imperiale,

con il vescovo di Novara, Bonifacio, e con il vicario imperiale del tribunale,

Metello, emise la sentenza che Offredo, vescovo di Cremona, dovesse restituire

il possesso di metà delle terre di Malco a Giordano di Melegnano,

ed il possesso della quarta parte agli eredi di Guido e di Alberto che la

domandavano. Al

grido “ sant'Ambrogio!

“, attorno al Carroccio, mentre la Compagnia della Morte urlava e si lanciava

sulle truppe tedesche, gli alleati vinsero clamorosamente e batterono Federico

con una grave sconfitta. Egli cadde da cavallo che gli fu ucciso, scomparve

nella mischia, si salvò errando, sconosciuto sul campo di battaglia.

La vittoria di Legnano assicurò l'indipendenza alle città

lombarde e costrinse l'imperatore a riconciliarsi con il papa, Alessandro

III°, a cui l'anno dopo si umiliò in Venezia all'ingresso della

basilica di San Marco. Il 23 giugno 1183 venne la Pace di Costanza a rinsaldare

gli effetti conquistati sul campo di battaglia; e Federico scomparve nel

1190 mentre partecipava alla Terza Crociata, annegando nel fiume Salef,

sul confine della Siria. La pace di Costanza aveva introdotto la nuova

figura del Podestà, che avrebbe poi soppiantato quella dei Consoli

della città. Primo Podestà di Milano

fu Uberto Visconti da Piacenza. La parte di Melegnano che era sulla

sinistra del fiume Lambro (ora occupata dalle Vie Dezza, San Martino, Sangregorio,

Lodi, Piave, Volturno, Gramsci, ed altre più recenti) e le terre

di Vizzolo e di Calvenzano erano da secoli nei confini naturali del territorio

laudense, e quindi anche nella diocesi di Lodi, a cui pagavano i tributi.

Ma nel Trattato di Pace tra Milano e Lodi, stipulato il 28 dicembre 1199,

i Lodigiani cedettero ai Milanesi tutta la zona di Melegnano che stava sulla

sinistra del Lambro, con Calvenzano e Vizzolo, che dovevano per sempre rimanere

nel dominio milanese. E così Melegnano si trovò unificata,

come comunità stretta attorno alle rive del suo Lambro. Fu una pace

di buon compromesso, perchè i Milanesi ricevevano la parte melegnanese

che stava a sinistra del Lambro e mantenevano alcuni diritti che già

avevano sulla navigazione del Lambro. Ma anche i Lodigiani poterono mettere

per scritto che “ a riguardo del fiume Lambro da sotto Melegnano fino al

Po, dall'una e dall'altra sponda, nessun ponte, ne porto deve essere costruito

se non con il permesso e la volontà del Comune di Lodi”. La vittoria

di Legnano, che ebbe una vasta risonanza in tutta Italia ed Europa, e la

relativa Pace di Costanza del 1183 determinarono diverse prese di posizione

e di revisione di vecchi contratti e di ingiustizie sofferte o presunte

tali. Un caso di questi avvenne il 13 luglio 1185, quando Giordano di Melegnano,

e gli eredi di Guido ed Alberto che già abbiamo trovato a Maleo,

essi pure melegnanesi, pretesero la restituzione di parte della sostanza

immobiliare che a loro era stata tolta, presentando la causa legale contro

il vescovo di Cremona, Offredo, un amico dell'ex Barbarossa.

Difatti il 13 luglio 1185 Ydo di Tortona, giudice del tribunale imperiale,

con il vescovo di Novara, Bonifacio, e con il vicario imperiale del tribunale,

Metello, emise la sentenza che Offredo, vescovo di Cremona, dovesse restituire

il possesso di metà delle terre di Malco a Giordano di Melegnano,

ed il possesso della quarta parte agli eredi di Guido e di Alberto che la

domandavano. |

|

tel.02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |